中川町

- 事業区分

- 共同

- 事業分類

- 観光

- 事業費

- 1,000万円

- 寄付額

- 434万円

- 寄付企業

- エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社

- 事業年度区分

- 単年度事業

about

昨今、地球環境の危機が叫ばれ、食料問題やエネルギー分野をはじめとして、

人々の健やかな暮らしを左右する多くの社会課題に直面しています。

こうした中、200%を遥かに超える食料自給率の高さや、

国内随一の再生可能エネルギーの豊富さを例に挙げるまでもなく、

この大地が内に秘める多様な潜在力に目を凝らす時、日本のみならず世界が抱える社会課題に向き合い、

その持続的発展に向けて、北海道の果たす役割は、今後さらに大きくなっていくに違いありません。

エア・ウォーター北海道は、北海道の有する、その限りない潜在力と可能性を念頭に、

この“北海道”を基礎的自治体として支えている「市町村」の担う大切な役割に着目し、

道内全179市町村を対象に、

寄付支援制度「ふるさと応援H(英知)プログラム」を創設することとしました。

news

2025/12/22

2025年度選定事業を公開しました。

2025/11/26

2024年度選定事業の中間報告を公開しました。

2025/10/15

サポート委員に新たに3名のメンバーが加わりました。

2025/9/30

2025年度の応募を締め切りました。

2025/9/1

2025年度の応募受付を開始しました。

2025/6/25

2023年度に採択した18事業について、事業を1年間行った結果・成果の内容を更新しました。

2025/6/2

2025年度の概要と募集開始のお知らせ

2025/5/16

2024年度 寄付授与式が終了いたしました。

当日の資料・動画はこちらからダウンロードいただけます。

2025/4/23

5月16日、北海道の自治体向け寄付制度

「ふるさと応援H(英知)プログラム」2024年度 寄付授与式を開催

2025/2/11

実績報告会が終了いたしました。

当日の資料・動画はこちらからダウンロードいただけます。

2025/1/16

実績報告会の概要が決定しました。

2024/12/26

2024年度採択事業を公表しました。

2024/12/12

令和6年度「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る大臣表彰」を受賞しました。

2024/12/4

2023年度実績報告に対する推進委員会の総評を公表しました。

2024/12/2

2023年度実績報告会(2025年2月)にて発表する市町村を決定しました。

2024/10/31

2023年度の選定事業の実績報告を公開しました。

2024/9/30

2024年度の応募を締め切りました。

2024/6/27

2024年度応募申請フォームを公開しました。

2024/6/3

2024年度公募要項とスケジュールを公表しました。

2024/1/30

選定結果を公表いたしました。

2024/1/30

選定委員を公開いたしました。

2023/11/13

ふるさと応援Hプログラムの応募を締め切りました。

2023/11/1

ふるさと応援Hプログラム推進委員会の磯田憲一委員長より、プログラムの運営に関してのメッセージを配信いたします。

2023/10/30

第1回ふるさと応援Hプログラム推進委員会が開催されました。

2023/9/29

ホームページを公開しました。

requirements

2025年度

北海道内の179市町村

下記に記載する2つの条件を満たす事業とします。

応募期間内に募集があった事業の中から「ふるさと応援Hプログラム推進委員会」によって採択いたします。

下記ボタンから「応募申請フォーム」へ入り直接入力して応募ください。概要をまとめた資料がある場合は、応募フォームに添付ください。添付できる資料はA4×3枚を上限とし、4枚目以降の資料は審査の対象外とします。

寄付の対象とする事業が内閣府による「地域再生計画」の認定を受けている場合、寄付の実施に当たり「企業版ふるさと納税制度」を利用することがあります。

※詳しくは下記の「公募要項」をご覧ください。

交付する事業の審査は、次の視点を考慮しながら「寄付することが適当」と認められたものを総合的に判断します。

| 審査項目 | 審査の基準 |

|---|---|

| ① 持続性 | 一過性の活動ではなく、継続的な取り組みになることが期待される。 また、寄付実施後、自立的に持続する仕組みの確保、工夫がされている。 |

| ② 波及性 | 他の地域や組織がこの取り組みを参考にすることで、 同様な取り組みが面的に広がっていくことが期待される。 |

| ③ 創造性 | 課題に対する新たな視点で、オリジナリティある取り組みを展開している。 |

| ④ 協働性 | 様々な地域の主体と連携し、多くの住民の参画を得ながら取り組んでいる。 |

| ⑤ 地域への貢献 | 地域資源の活用など地域の特性を活かした事業で、 住民の満足度、地域活性化に資する取り組みである。 |

| ⑥ 将来性 | 次世代が活躍でき将来を見据えている。 北海道の未来に繋がり、新たな可能性を秘めている取り組みである。 |

| ⑦ 主体性 | 運営者が主体的に関与し熱意がある。 本プログラムを活用して新たなことに挑戦する。 |

schedule

2025年度

締切日までに応募申請フォームより直接入力してください。

「ふるさと応援Hプログラムサポート会議」にて一次審査を行います。

プログラム推進委員会の審査により、最終的に交付する事業を決定いたします。

ホームページで公表いたします。

年度内に寄付金を交付いたします。

member

一般財団法人 HAL財団理事長

磯田 憲一

isoda kenichi

北海道旭川市出身。

明治大学法学部卒業後、北海道庁入庁。

上川支庁長、総合企画部長を経て北海道副知事に就任し、2003年に退任。現在、一般財団法人HAL財団理事長、公益財団法人北海道文化財団理事長、東川町・北工学園理事長、君の椅子プロジェクト代表等を務める。

公益財団法人 秋山記念生命科学財団理事長

秋山 孝二

akiyama koji

北海道札幌市出身。

千葉大学教育学部卒業後、中学理科教諭を経て株式会社秋山愛生館に入社。その後、株式会社スズケン代表取締役副社長等を歴任し、1996年に公益財団法人秋山記念生命科学振興財団理事長に就任する。

NPO法人Fit北海道会議理事長

三島 敬子

mishima keiko

北海道大樹町出身。

日本女子体育短期大学卒業後、株式会社セントラルプロモーション北海道代表取締役等を歴任。

現在は、NPO法人Fit北海道会議の理事長、一般社団法人おおば比呂司アートコレクション代表を務める。食と観光のブランドの開発や指導など、地域活性化に尽力している。

公益財団法人 北海道文化財団事務局長

篠原 結城子

shinohara yukiko

北海道札幌市出身。

藤女子短期大学卒業後、北海道庁入庁。

環境生活部文化局局長や人事委員会事務局長次長を歴任する。2021年より公益財団法人北海道文化財団事務局長として、道内の文化や芸術の振興等の事業を推進する。

一般社団法人North-Woman代表理事

繁富 奈津子

shigetomi natsuko

函館市出身。

一般社団法人North-Woman代表理事。札幌を拠点に、女性の社会参画・起業支援として、セミナー・イベントの企画運営などを行う。

2015年にNorth-Womanを設立、2019年に一般社団法人North-Womanを設立。2025年には会員制シェアスペース「Comeet Spaceシゴトバ」を開設し、女性が"私らしく働く"を実現できる環境づくりに取り組んでいる。

株式会社Hokkaido Design Code代表取締役社長

木村 琴絵

kimura kotoe

釧路市出身。

10年間の専業主婦期間を経て社会復帰。年間200件を超える企業のIT化、システム開発支援を手がける株式会社ジョイゾーの取締役副社長を歴任。

2017年に地元釧路にて合同会社Hokkaido Design Codeを設立後、2025年11月に株式会社Hokkaido Design Codeへ組織変更し、代表取締役社長に就任。DX推進支援を中心に、コミュニティスペース運営など道東での地域活動に尽力する。一般社団法人ノーコード推進協会(NCPA)理事、釧路市や福井県のDX推進アドバイザーなどを務め、全国の自治体・企業のデジタル変革を支援中。

特定非営利活動法人のこたべ代表理事

平島 美紀江

hirashima mikie

茨城県出身。

小学校教員、リクルート北海道じゃらんなどに従事し、2007年に独立。2009年に法人化し、食や子育て、地域づくりをテーマに幅広い活動を展開してきた。コープさっぽろ広報誌『ちょこっと』編集長、札幌市社会教育委員などを歴任。

現在はNPO法人のこたべ代表理事として、地域の食文化を軸にしたまちづくり、人材育成に取り組む。特にオーガニック給食の普及や障がい者アート支援、フードツーリズムの推進など、地域資源を未来へつなぐ活動を実践している。

一般社団法人ドット道東代表理事・プロデューサー

中西 拓郎

nakanishi takuro

北海道北見市出身。1988年生まれ。

一般社団法人ドット道東代表理事。2012年北見市にUターンし、フリーランスとしてローカルメディア運営・編集・プロデュースなど幅広く道東を繋ぐ仕事を手掛ける。2019年5月、北海道の東側・道東地域を拠点に活動するソーシャルベンチャーとして社団法人を設立、現職。

公益財団法人はまなす財団事務局長

中尾 敦

nakao atsushi

北海道帯広市出身。

青山学院大学国際政治経済学部卒業後、北海道庁入庁。

株式会社リクルート、北海道開発局、木古内町への出向後、鉄道課長、航空課長、広報課長、観光局担当局長を歴任し、2023年に道庁を53歳で早期退職。現在は、公益財団法人はまなす財団で全道の地域づくり活動支援に従事している。

一般財団法人HAL財団

伊東 和紀

ito kazuki

北海道平取町出身。

1974年北海道庁入庁。後志支庁長、人事委員会事務局長、危機管理監を歴任する。退任後は株式会社HBA常務取締役に就任。2020年より一般財団法人HAL財団にて、北海道の地域活性化に尽力している。

result

| 応募 自治体 |

応募 事業数 |

寄付 件数 |

寄付 総額 |

|---|---|---|---|

| 57 市町村 |

69 事業 |

17 事業 |

12,473 万円 |

一般社団法人North-Woman

代表理事

繁富 奈津子

今年度よりサポート委員を務めさせていただくにあたり、ご応募いただいた皆さまの熱意に心から胸を打たれました。北海道には多様な地域課題があり、自治体の皆さまが持続可能な未来に向けて真摯に取り組まれていることを実感しました。いずれの事業も意義深く、選考は難しい判断となりました。今後のさらなる発展を心より願っています。

株式会社Hokkaido Design Code

代表取締役社長

木村 琴絵

今年度から審査に参加し、初めて各地域の取組を拝見しました。どの事業からも地域をより良くしようという真摯な思いが伝わり、小規模から大規模までそれぞれの立場で創意工夫が感じられました。限られた資源の中で挑戦する姿勢に共感しながら、計画性や実現力の観点で評価を行いました。どの取組にも発展の可能性があり、今後の展開を心から期待しています。

特定非営利活動法人のこたべ

代表理事

平島 美紀江

各地域から「ふるさと」への強い思いが込められた意欲的な提案が数多く寄せられ、どの事業からも地域貢献への真摯な姿勢が伝わってきました。どの地域も人口減少や少子高齢化という避けて通れない課題に対し、明確な答えがない中でも、一歩ずつ前に進もうとする皆さんの姿勢に深く感銘を受けました。どの自治体も人材不足や働き方改革の制約の中で、現場の工夫と熱意をもって取り組まれており、その努力に心から敬意を表します。一方で、事業の「自走化」や「継続性」については、もう少し踏み込んだ検討が望まれます。特に高齢者支援や教育分野はビジネスモデルとして成立しにくいからこそ、行政がやるべきではあるのですが、持続可能な仕組みづくりを意識していただきたいと感じました。総じて、地域に根ざした挑戦と協働の力が感じられる提案ばかりであり、今後の地域づくりに大きな可能性を感じています。これからも、地道な一歩が確かな未来をつくると信じて、それぞれの「ふるさと」での挑戦が続いていくことを期待しています。

一般社団法人ドット道東

代表理事・プロデューサー

中西 拓郎

今年もたくさんのご応募をいただきまして誠にありがとうございました。僭越ながら審査をさせていただく中で、各自治体、独自の取り組みや地域課題への向き合い方を知れて大変勉強になりました。「ふるさと応援H(英知)プログラム」があったからこそできた事業や成果、未来に期待しています。

公益財団法人はまなす財団

事務局長

中尾 敦

本事業も3年目となり、これまで以上に、各自治体の皆様が自分たちの地域課題に真剣に向き合い、各々の創意を凝らした、質の高い提案をお寄せ頂いた印象で、正直、審査に悩みました。

重視したポイントは、外部の力を活用しつつも、最後は地域自らが事業を進めて行くという、強い意志と具体性が感じられること。

今後とも、北海道の将来につながる、熱量の高いご提案を楽しみにお待ちしております。

一般財団法人

HAL財団

伊東 和紀

全体に充実した事業の提案が多く、審査に苦労したところ。応募事業には、エゾ鹿などの害獣対策、DXの活用、健康増進といった時代を反映した地域課題が取り上げられており、3年目を迎えたこの制度が地域に浸透しつつあることも実感された。一部に、外部の事業者提案やサービスをそのまま活用したと見受けられるものもあって、今後は地域の主体性がより発揮できるよう、一層の工夫を期待したい。

| 自治体名 | 事業区分 | 事業分類 | 事業名 | 寄付金(万円) | 寄付企業 |

|---|---|---|---|---|---|

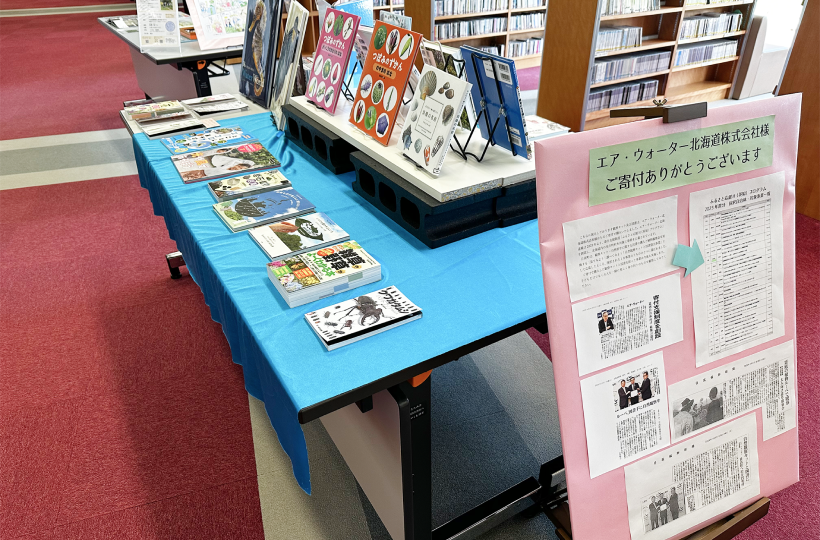

| 1. 中川町 | 共同 | 観光 | 奥道北ツーリズム推進事業 | 434 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 2. 占冠村 | 一般 | 林業 | 楓を中心とした樹液飲料による地域活性化事業 | 500 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 3. 鹿部町 | 一般 | 教育 | こどもふるさと株式会社in鹿部町 | 600 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 4. 平取町 | 一般 | 観光 | 二風谷コタンDAY | 585 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 5. 黒松内町 | 小規模 | 観光 | ブナ林で癒しのツーリズム推進事業 | 124 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 6. 津別町 | 一般 | 農業 | 捨てるはずの木材から牛のベッドを作ろうプロジェクト | 1,000 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 7. 名寄市 | 一般 | 観光 | 移動天文台車有効活用した星空観光への挑戦 | 1,000 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 8. 釧路市 | 一般 | 農業 | エゾ鹿革の利活用による新産業創造事業 | 1,000 | エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社 |

| 9. 更別村 | 一般 | 農業 | 食糧自給率6,800%を向上させるBS試作実証事業 | 600 | エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社 |

| 10. 仁木町 | 一般 | 農業 | 仁木町りんご産地再構築プロジェクト | 300 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 11. 池田町 | 一般 | 農業 | ICTによる農林業課題の解決と地域環境モニタリング | 1,000 | エア・ウォーター西日本株式会社 |

| 12. ニセコ町 | 一般 | 教育 | DXで推進する次世代人材育成と持続可能なまちづくり | 1,000 | エア・ウォーター東日本株式会社 |

| 13. 北広島市 | 一般 | 教育 | 子ども夢応援事業 | 330 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

| 14. 標津町 | 一般 | DX | 不整地対応型ロボットで守る農と森の未来プロジェクト | 1,000 | エア・ウォーター西日本株式会社 |

| 15. 剣淵町 | 一般 | 健康 | けんぶち産キヌアの食育推進と地域ブランド化事業 | 1,000 | エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社 |

| 16. 旭川市 | 一般 | 福祉 | あさひかわ地域共創イノベーション創出プロジェクト | 1,000 | エア・ウォーター東日本株式会社 |

| 17. 美深町 | 一般 | 教育 | 山村留学環境整備事業 | 1,000 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 |

2025年度選定事業

中川町

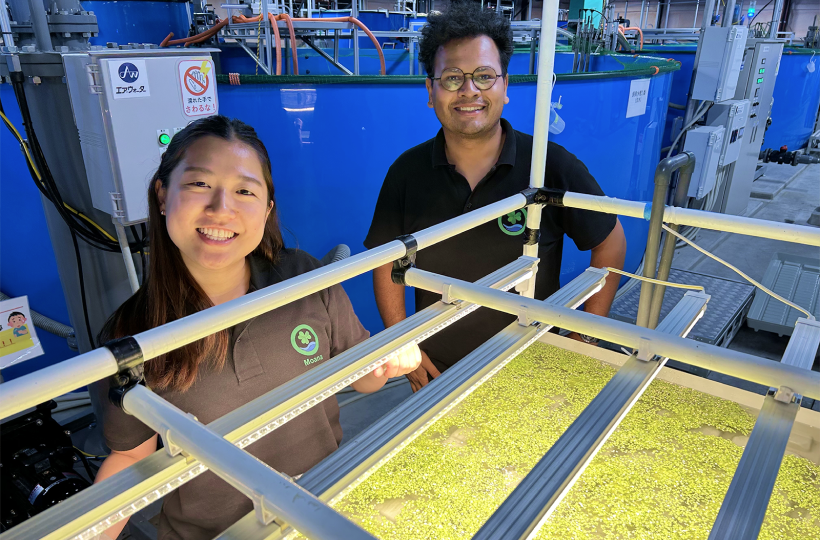

奥道北ツーリズム推進事業

「遠いが行く価値のある場所=奥道北」として中川町と音威子府村が共同でブランディングを進めます。地域住民に加え、北大研究林や移住者企業、大学など多様な主体と連携し、アドベンチャートラベルやエコモビリティ観光を推進。国道40号を活用したサイクリングやカヌー、鉄道と道の駅を組み合わせたセルフガイド型観光、文化拠点の活用、冬期誘客、研究林の共同利用などを展開し、地域の魅力を高めます。

共同事業者

音威子府村

この事業によって解決する社会課題とその背景

地域資源を活用した観光振興による持続的な地域社会の構築

今後の展開

本事業により広域的な観光の基盤づくりを行った後、アドベンチャートラベルのさらなる振興をはかるための多言語化、産業観光(放牧酪農、ソバ栽培、林業や木材産業)への展開、中川町で進めるDIYを生かしたまちづくりの音威子府村への横展開などを行います。また、音威子府村のスキー場、中川町のプール、両町村の文化財などを相互利用することで、管理コストの圧縮や運営効率化が図られ、観光振興以外の効果も発現します。

住民をどのように巻き込んでいくか

両町村で観光振興戦略を共同策定することで、両町村民にプロジェクトを認知してもらい、地域に暮らすフライフィッシングガイド、プロのトレイルランナー、サイクルガイド、カヌーガイドなどの観光人材のほか、山菜名人、釣り名人、キノコ採り名人、木工作家や家具作家、郷土食を研究したり試食会を開催する団体など、魅力に富んだ住民の方々との対話の機会を設け、事業への参画を促します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

中川町は上川管内の最北端に位置し、町の中央を南北に流れる天塩川流域に沿って細長く拓けた地域である。山林が約85%を占める一方、平野地は肥沃で農耕に適している。気候は日本海沿岸型に属し、冬は寒さが厳しく積雪も多い。主要産業である農業は、恵まれた土地資源を背景に地域の気象条件を活かし、酪農、畑作を主体として営農され、基幹産業として地域経済の発展に大きく貢献してきた。人口は令和7年8月現在で1,268人と、減少の一途を辿っているものの、近年は地域おこし協力隊制度を活用した移住・定住推進等に取り組んだ結果、特に若年女性人口の減少率が改善し、令和6年公表の「消滅可能性自治体」から脱却した

2025年度選定事業

占冠村

楓を中心とした樹液飲料による地域活性化事業

メープルシロップ製造時に廃棄される水分を活用し、森林資源を生かした炭酸飲料を開発します。逆浸透膜で濾過した樹液から生まれる水分や濃縮樹液を有効利用し、新たな特産品づくりに挑戦。さらに、村内の小中学生と一緒にオリジナルパッケージを制作し、売上の一部を子育て支援など福祉事業に寄付します。森と人が互いに守り合う循環型の仕組みを広げ、地域の魅力とつながりを育む取り組みです。

この事業によって解決する社会課題とその背景

森林の活用と地域内での循環および次世代を担う子供たちへの支援

占冠村ではトマムリゾートをはじめとした観光業に従事する外国人労働者等の流入により人口がほぼ横ばいに保たれているものの、流入者の多くが単身者であり地域の未来を支える若年層の割合、子供の数が年々少なくなっている。また、少子高齢化に伴って村の基幹産業であった林業に従事する労働者や事業体も少なくなってきており、村の面積の94%を占める森林の整備、活用をどのように恒久的に行なっていくかが課題となっている。

今後の展開

2025年度中に逆浸透膜フィルターを用いた濾過システム、小型充填システムを導入予定。

2026年3月の採取シーズンに合わせて採取した樹液から試作品を作成し食品検査等を行うとともに、樹液を冷凍保存する(400L程度を想定)。

2026年6~8月に小中学生を中心とした村内有志によりパッケージデザイン。

2026年9月販売開始予定。

住民をどのように巻き込んでいくか

小中学生を中心とした村内有志により限定のオリジナルパッケージを作成し、販売を行う。限定デザインの売り上げの10%を社会福祉(子育て支援等)へ寄付し、事業を自分事として捉えてもらうとともに森林資源の活用と地域での循環を生み出す。2年目以降、採取体験や教育事業などを通じて多様な森の重要性とそれを取り巻く環境への理解、地域への愛着を強化する。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

占冠村は北海道のほぼ中心部、上川管内最南端に位置した小さな山村です。総面積571.41平方キロメートルの内、実に94%を森林が占め、その豊かな森林資源を活用した農産物や鹿肉、木工品などの特産品が生産されています。また、道内有数のリゾート地、トマムリゾートを擁し国内外から多くの観光客がスキーやスノーボードなどのレジャーに訪れます。

近接した高峻な山岳に囲まれていることから、気候は内陸性。気温の日較差、夏冬の格差も大きく地域となっています。放射冷却の影響による冬季の冷え込みは、近年はその寒冷な気候を利用したメープルシロップの製造が行われるなど自然資源を生かした取り組みも行われています。

2025年度選定事業

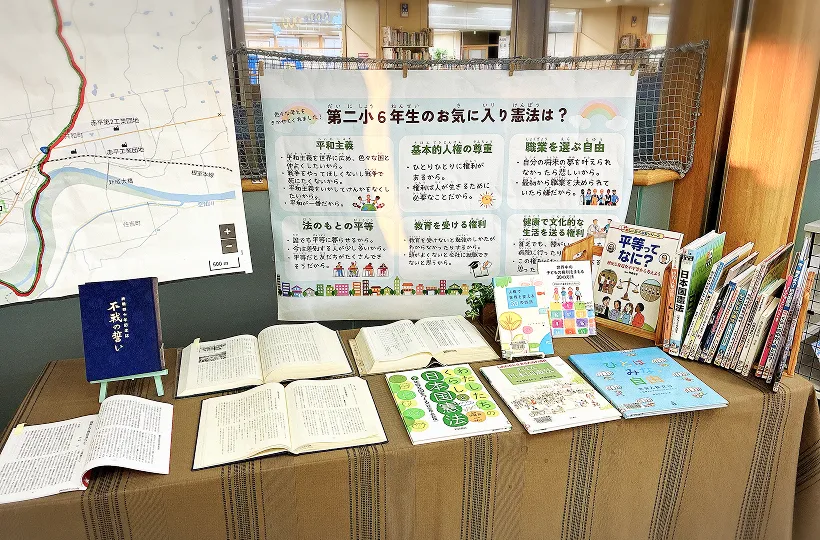

鹿部町

こどもふるさと株式会社in鹿部町

子どもの学びと文化活動を広げるため、まち全体をフィールドにした「部活型公営塾」を展開します。旧庁舎を拠点に、海や温泉など地域資源を活かした学びを提供。小学生が中心となり「こどもふるさと株式会社」を設立し、商品やサービスを企画・発信します。活動は地域の元教員や住民、全国の大学生や海外インターンが伴走し、子どもたちに地域と世界を学ぶ機会を創出。さらに成果物を地域企業と商品化し、道の駅やオンラインで販売、ふるさと納税とも連動し、持続可能な教育と地域づくりを目指します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

生産年齢人口の減少が加速したことを起因とする担い手不足

町内には郷土資料館が存在せず、学習塾も限られているため、放課後の学習や文化活動の場が不足しており、地域全体で子どもを育てる教育機能が弱まり、将来的な担い手不足が深刻化している一方で、「海と温泉のまち」として豊かな自然資源に恵まれ、水産業が基幹産業となっています。しかし、産業構造が限られているため多様な働き方や職業選択の幅が十分に確保されておらず、若者が地元で能力を発揮できる場が不足している。

今後の展開

将来的には、こどもたちと一緒に商品開発を行った地元企業の出資を得てまちづくり会社へ発展させ、教育部門としての機能を担います。子どもたちは活動を通じて地域課題解決に関わり、卒業生がUターンして指導者や担い手となる循環を生み出します。将来的にはまちづくり会社として事業を担い、町の教育行政と連携しながら持続可能な仕組みを構築します。

住民をどのように巻き込んでいくか

鹿部にはリゾート地区に文化活動を行う高齢者が多く、彼らの知識や経験を活かします。旧庁舎ではデンマークのホイスコーレのようにおとなの学びを展開し、その成果を子どもの部活で教える形で循環させます。おとなが講師として参加し、子どもと共に活動します。教えることが最大の学びとなり、世代を超えた学び合いを実現します。また観光で訪れる人も体験的に参加できる仕組みを整え、交流人口の拡大にもつなげます。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

鹿部町は北海道の南端・渡島半島の東部に位置し、東西16.5km、南北19km、面積110.63㎡の、駒ケ岳山麓の一角に広がる町でアイヌ語「シケルペ(キハダの木がある所)」が町名の「鹿部」の由来です。

基幹産業が漁業で、町内には大小3つの漁港があります。タコ、カレイ、ホッケが通年水揚げされるほか、サクラマス、昆布、ナマコなど漁も盛んで、特に冬場はタラコの原料スケトウダラ漁と、ホタテの水揚げが盛んです。

温泉も多く、町内には30箇所以上の泉源があります。大正13(1924)年に温泉掘削中に吹き上げた間歇泉は、全国でも珍しい温泉で、「しかべ間歇泉公園」として整備されています。

2025年度選定事業

平取町

二風谷コタンDAY

アイヌ文化の伝承と自然素材の活用を柱に、失われつつある文化の復興と保全に取り組んでいます。平成25年から続く「"大""地"連携事業」では、全国の大学生を対象に、地域全体を舞台とした5日間の集中プログラムを実施し、アイヌ文化や先住民族政策を学ぶ機会を提供。さらに、道立平取高校の入学希望者向けに、二風谷コタンや周辺組織が連携するイベント「二風谷コタンDAY」を通じ、地域と文化を体験できる場を継続的に整備。地域住民やボランティアも参加し、文化を次世代へつなぐ仕組みを強化します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

アイヌ文化の理解を促進し、社会的な領域のウェルネスを満たす

明治政府によるアイヌ同化政策、北海道旧土人保護法により差別、迫害があった。平成20年の衆参両院本会議での「アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議」の採択、平成21年の政府への「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告」の提出、令和元年5月には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の施行により、アイヌ文化を見直し学び直す基調にある。

今後の展開

伝承が途絶える寸前まで迫害を受けてきた文化だが、平取町には文化を伝える人材が多く残り、働きながら学ぶ環境も整えることができる。そのために普段から実践する伝承や保全の活動を一度に学べ、集客できるイベントとして発信し、リピート率を上げていきたい。新しい試みとして、冬の北海道でのアイヌ文化を体験できる事業を試作する。

住民をどのように巻き込んでいくか

アイヌ住民が主導する事業であり、行楽のシーズンに企画しながら町民の参加にも力を入れていくとともに、町外の誘客による観光事業として関連団体との協力体制を構築していく。

「アイヌ文化」が学習要領に明記された現状を踏まえながら、流川流域のアイヌ語など平取町独自のアイヌ文化を学校の総合学習に取り込むみながら、それを実際に体験できる事業として周知を図る。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

町名の平取(びらとり)は、アイヌ語「ピラ・ウトゥル」(崖の間を意味)から由来。北海道日高地方の西端に位置し、総面積743.09平方キロメートル・東西52.8キロメートル南北41.1キロメートルで、形はやや北海道に似た三角形状のまちである。豊かな自然とアイヌ文化の拠点の1つの町として広く知られ、産業は農業を中心として健康で豊かに暮らすことができるまちづくりをめざしている。アイヌ文化に繋がる自然、景観が色濃く残りエコミュージアム構想の地としても期待される。

2025年度選定事業

黒松内町

ブナ林で癒しのツーリズム推進事業

町民向け森林療法活動を継続しつつ、新たな観光産業の確立を目指します。企業の健康経営支援や教育旅行向けヘルスツアープログラムを整備し、営業・広報活動を展開。企業向けモニターツアーを実施し、質の向上と集客を図ります。さらに座学や食のプログラムを開発し、健康・郷土・自然素材をテーマにした弁当を提供。東北医科薬科大学と連携し、森林療法の健康効果を調査し、営業活動に活用。町民向け事業や人材育成も継続し、地域資源を活かした健康観光を推進します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

社会全体の心身の健康づくりと新たな観光産業による町の活性化

全国的に高齢者割合が増加している現状において、健康長寿な身体づくりは課題の一つであり、近年は基礎疾患の軽減や免疫能力の向上、メンタルヘルスの課題等も顕在化した。そこで本町では、北限のブナ林をはじめとする豊かな森林を活用し、科学的な根拠に基づいて健康課題を解決する取組を始めた。さらにその観光産業化により本町に訪れた人々の健康課題の解決とともに、新たな産業確立や関係人口増加による本町の活性化を目指す。

今後の展開

本協議会では、2025年度までに個人旅行者の受入れ体制を整えた。今後は新たに企業の健康経営支援や教育旅行の受入れ体制を整備し、営業・広報活動により顧客層を広げる。本事業終了以降は個人旅行や研修旅行等で、健康づくりを目的に人々が本町を主に日帰りで訪れ、町民がツアーガイドやプログラム提供により収益を得るサイクルを確立する。得られた収益の一部や知見は、町内で継続する町民向け森林療法活動にも還元する。

住民をどのように巻き込んでいくか

ヘルスツーリズムのツアーガイドや森林療法プログラムの提供スタッフとして、あるいは町内文化団体によるプログラム(そば打ち、太鼓など)をツアーに組み込むことで活躍していただく。また本事業終了以降は、モニターツアーを兼ねた森林散策会を定期的に開催し、町外からの参加者と町民が交流しながら共に健康増進を行う場を設けることで、町の森林療法プログラムをアピールし、更なる町の活性化につなげる。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

本町は、夏の低温・短い日照時間という気候的特徴から、主力の畜産、種芋・もち米の生産に加えて、近年はそばの栽培も増え、町の新たな特産品となっている。

高齢者割合は約38.7%(2024年時点)と、高齢化が進行している状況もあり、本町に複数ある福祉関連サービス事業者の運営する福祉施設への入所・通所者数も多い。また福祉施設に勤める町民も多く、福祉産業に支えられる町とも言える。

また、本町は天然記念物・歌才ブナ林をはじめとする豊かな自然を有し、「ブナ北限の里づくり構想」と題した、ブナを象徴としたまちづくりを行ってきた。自然を活かした観光業や町独自のユニークな催事を目的に、毎年多くの観光客が訪れる。

2025年度選定事業

津別町

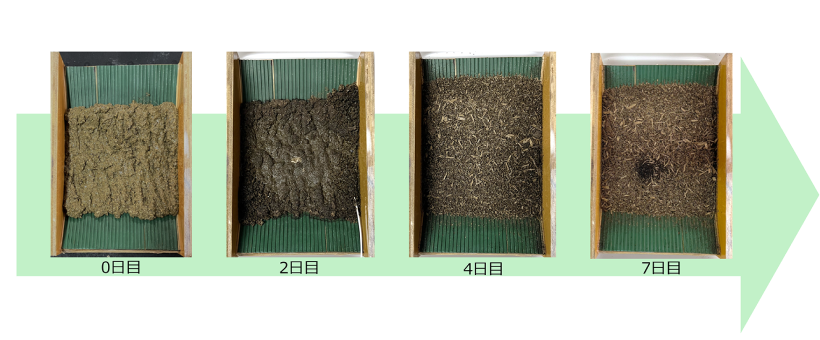

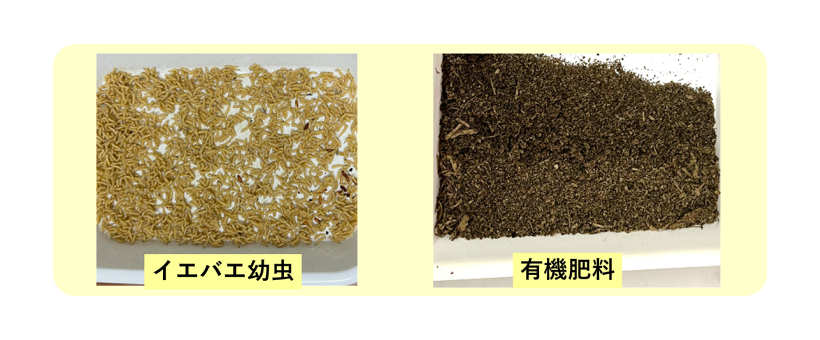

捨てるはずの木材から牛のベッドを作ろうプロジェクト

林地残材や河畔林、剪定枝などを活用し、農業用敷料の開発・販売を進めています。令和5年に開設した木質バイオマスセンターは、地域の森林資源を収集・加工し、公共施設の燃料や農業用チップとして利用する仕組みを構築。買取量は令和5年度40tから令和6年度219tへと増加し、地域内で資源と経済を循環させています。今後は枝条など未利用資源を粉砕し、安価な敷料として提供することで、価格高騰に悩む農業者を支援し、エコタウンの実現を目指します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

農業経営の負担軽減、山林の環境負荷軽減、ゴミの削減

本町は全国で初めて「愛林のまち」を宣言している林産業の町であるとともに、豊かな自然を生かした農業についても町の基幹産業となっています。近年は世界情勢による飼料高騰で農業経営が圧迫されているほか、家畜敷料用のおが粉についてもウッドショック等によって高騰しています。方や林業で生じる林地残材や道路河川維持業務によって伐採される河畔林、一般家庭の剪定枝の多くはゴミとして処分され利活用が進んでいません。

今後の展開

枝の樹種・水分量の違いによる品質調査や酪農家のニーズに合った敷料を開発するとともに、効率の良い枝条の回収方法等も研究したいと考えています。捨てられるような地域材の活用は発展途上であり、他分野への広がりの可能性も十分あります。今回のプロジェクトを通じて、他分野での木材利用を含めて新たな挑戦を行い、本町が掲げる地域資源を無駄なく使う魅力あるエコタウンを目指したいと考えています。

住民をどのように巻き込んでいくか

地域の酪農家に協力を依頼しヒアリングや実証実験を行います。その中で生じた課題については、平成24年に設置された津別町森林バイオマス利用推進協議会(町内外の民間企業・国・道・北海道総合研究機構および本町による森林資源の循環利用や地産地消を進めるための協議会)において課題整理・研究を行います。成果については毎年開催している再エネ勉強会(一般公開しており、webでも視聴可能)で発表し普及啓発を行います。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

津別町はオホーツク圏内陸部に位置する、人口約4,000人の小さな町ですが、町の総面積の約86%という広大な面積を森林が占めており、全国で初めて「愛林のまち」を宣言しました。これらの豊かな自然を活かした林業、木材製品製造業、農業、酪農業が本町の主幹産業となっています。

また、本町には、道の駅あいおいで販売されている特産品「クマヤキ」、屈斜路湖や雌阿寒岳・雄阿寒岳などを一望できるだけでなく、雲海も見ることができる「津別峠」、森林セラピー基地認定を受けた「ノンノ森」など、本町は観光資源にも富んでおり、全国各地から多くの観光客が津別町を訪れています。

2025年度選定事業

名寄市

移動天文台車有効活用した星空観光への挑戦

なよろ市立天文台が所管する移動天文台車の可動性を最大限に発揮し、名寄市内に限らず北海道内各地に赴き、地方の資源・強みである「美しい星空」を活かした観光振興の取組を開始する。

なよろ市天文台では、社会教育及び学校教育施設としての役割を果たしながら、北海道大学と協力し研究観測を実施。また移動天文台車を使用した出張観望会は、市内外の児童向け天文教育を担っていた。この現状の活動領域としては、社会教育・学術研究の範囲にとどまるところ、近年のアストロツーリズムの活発化を機会を捉え、新たに「教育」と「観光」の垣根を超え、移動天文台車を有効活用した観光振興に挑戦する。

具体的には、オホーツク総合振興局管内(美幌峠等を想定)でモニターツアーを試行し、旅行者及び地域住民のニーズ・ウォンツ・ベネフィットや地域活性化への効果等を可視化し、コンテンツとしての星空観望のノウハウを確立し自走化・横展開を目指す。モニターツアーに地元住民にも参加頂き、意見を聞きながら「持続可能な観光」としてのノウハウ確立、名寄市の観光振興へ還元する事を目指す。そのために老朽化した移動天文台車の整備も実施する。

この事業によって解決する社会課題とその背景

新たな体験型観光コンテンツ・ナイトタイムエコノミーの創出による「通過型」から「滞在型」への観光タイプのシフト変更

観光による地域活性化を実現するには「通過型」から「滞在型」へのシフトが肝要である。

「滞在型」を目指す上では体験型コンテンツの造成が鍵となるとともに、近年、ナイトタイムエコノミーに注目が集まっているが、各種リソースが不足する地方においては、これらへの対応は容易ではない。

そうした中、星空観望に着目すると、街明かりがない地方こそが有利で、かつ、夜間のプログラムは当地内での飲食・宿泊が期待できる。

今後の展開

モニターツアー試行を通じて旅行者及び地域住民のニーズ・ウォンツ・ベネフィットや地域活性化への効果等を可視化できる見通しで、当該成果をもとに体験型観光コンテンツとしての星空観望のノウハウを確立して、自走化・横展開を目指す。

なお、今後、北海道内では、太陽活動に伴う低緯度オーロラや、2030年6月には金環日食の観測が見込まれ、天体現象への注目が高まるところ、その波を地域活性化へとつなげていく。

住民をどのように巻き込んでいくか

観光振興には地域住民の理解と支持が不可欠であるところ、モニターツアーには旅行者のみならず地域住民にも参加してもらい、住民の意見も聞きながら「持続可能な観光」としてのノウハウ確立を目指す。

また、本事業によるモニターツアーは名寄市外で実施するが、そこで得られた知見等は名寄市の観光振興にも還元するところ、「国内でもトップクラスの星空のまち」として市民の誇り・愛着(シビックプライド)の醸成が期待できる。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

名寄市は、北北海道の中央に位置し、天塩川と名寄川の恵みと豊かな自然にあふれた環境にあり、農業を基幹産業とする都市です。夏冬の寒暖差が60℃に及ぶ気象条件を有し、夏にはひまわりが市内各所で咲き誇ります。もち米の生産量は全国一を誇り、アスパラなど、寒暖差を活かした名寄市ならではの質の高い農産品が自慢です。冬は、雪質日本一の名寄ピヤシリスキー場、ピヤシリシャンツェ、道立サンピラーパーク内の屋内カーリングホールを利用した、冬季スポーツの合宿や大会の拠点として、全国から選手が集まります。また、市立天文台には公開天文台として国内2番目の口径となる北海道大学所有の望遠鏡が設置され、多くの方が訪れます。

2025年度選定事業

釧路市

エゾ鹿革の利活用による新産業創造事業

釧路新産業創造研究会で提案されたエゾ鹿革活用ビジネスの事業化に向け、2025年度までに課題抽出や必要要素の調査を実施。地元事業者は東京のタンナーや地域内外の連携先と協議し、試作を進めています。2026年度はタンナーや水産事業者と連携し、物流実験や革の染色、服飾品・スポーツ用品などの試作開発に取り組み、利活用拡大を目指します。並行して販路開拓やブランド価値向上、人材育成、原皮取扱いマニュアル化などを進め、地域産業の新たな可能性を創出します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

農林被害等地域課題であるエゾ鹿の有効活用による新産業創出

今後の展開

住民をどのように巻き込んでいくか

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

釧路市は、「釧路湿原」「阿寒摩周」の二つの国立公園など雄大な自然に恵まれた街であり、東北海道の社会、経済、文化の中心的な機能を担っています。酪農を主力とする豊かな農業生産、豊富な森林資源を有する林業、そして国内有数の水揚げ量を誇る水産業など、日本の食料基地といえる地域です。大規模な食品・製薬工場や製紙工場のほか、全国唯一の石炭鉱業所が操業しており地域の主力産業として地域経済の核となっています。また、特別天然記念物「タンチョウ」や「阿寒湖のマリモ」といった世界的にも貴重で魅力あふれる地域資源が豊富にあります。さらに、夏でも最高気温が20度前後と涼しく快適で、移住・長期滞在にも適した地域です。

2025年度選定事業

更別村

食糧自給率6,800%を向上させるBS試作実証事業

本事業は、日本国内でバイオスティミュラント(以下:BS)に係る唯一無二の製造技術を確立している事業者とJAさらべつが、産官学金労の各参画事業者をリードするとともにプロジェクトの推進主体となり、日本ではまだ市販化されていない『高温・低温・乾燥等の気候変動対策及び資材高騰対策に資する機能を持ったBS』を開発し特許取得を目指します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

高温少雨により農産物の収量が減収している状況

近年の地球温暖化で高温干魃傾向にあり、農作物の収量・品質にも大きく影響が出ている。特に、馬鈴薯では水分不足によって、甜菜では高温での褐斑病により収量減少等が発生しており、農業資材・肥料等が高騰していることで経費が増加し、経営を圧迫している。

また、担い手不足や高齢化が顕著となってきており、未来技術であるスマート農業を担える者の育成・確保もできず、基幹産業を維持することが難しい危険水域に入っている。

今後の展開

製品化するBSについてプロジェクトリーダーであるJAさらべつが特許の取得を目指しており、そのノウハウについて村内に蓄積することが可能であり、より広く普及することで域内の資金流通につながる。また、本事業が軌道に乗ることで、BS製造事業者の工場について村内進出を誘致することも検討されており、村内の雇用労働力創出や第2次産業や第3次産業への波及効果も期待される。

住民をどのように巻き込んでいくか

本事業はPMとしてJAさらべつが参画していることから、地元農業者への普及はもちろん、他JAへの展開も可能である。また、令和6年度より文科省のDXハイスクール事業に採択されている地元の更別農業高校が参画しており、高校圃場で実証をすることで畑作4品以外での生育調査も可能であり、なにより先端技術を学ぶ意欲のある未来の農業の担い手たちへ革新的技術を体感してもらうことで未来への種まきも行うこともできる。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

更別村は日高山脈の東側、北海道・十勝地方の中南部に位置し、北は十勝の中心市・帯広市に隣接しており、帯広市まで車で約40分、とかち帯広空港まで約10分に位置している。総面積は176.90km²で、多くは平坦な土地であり、約7割の地目が「畑」である。農家戸数は約220戸。冷涼で寒暖の差が大きい本村は農業に適しており、広大な土地を生かした大規模農業を展開しており、 農家一戸当たりの経営面積が約55ha(北海道平均の約1.7倍)、トラクター所有台数は平均6.5台といずれも日本最大規模を誇り、主要作物は小麦、てん菜、豆類、ジャガイモ、生乳等である。なお、カロリーベースの食料自給率は6,800%である。

2025年度選定事業

仁木町

仁木町りんご産地再構築プロジェクト

りんご産地再構築に向け、世界的に普及する革新的省力多収技術「りんご高密植高樹高栽培」を導入します。町内農業者や新規就農希望者等を対象に、省力栽培技術や加工流通、市場環境などを学ぶセミナーを開催し、意欲醸成を図ります。さらに、先進農業者のほ場を実証ほ場として指定し、設置費用助成や調査協力金を交付し、データ収集・分析を実施。加えて、道外・道内の先進地視察や研修会参加を通じて、技術習得と情報交換を促進し、りんご産地再生に向けた取組を進めます。

この事業によって解決する社会課題とその背景

かつて栄えたりんご産地の再構築による持続可能な農業農村の実現

仁木町のりんご栽培は北海道開拓とともに始まり、1970年代には約450haまで拡大したが、その後は価格低迷等によりミニトマト等への転換が進み、現在ではわずかな栽培面積となっている。農業者の減少と高齢化、ミニトマト等への転換により、手入れの行き届かない果樹園が散見され、果樹の生産性低下や景観の悪化等の悪影響を生じており、農業従事者の確保・育成と農地(果樹園)の有効利用が喫緊の課題となっている。

今後の展開

本事業により実証ほ場の設置とデータ分析体制が整備され、当地域へのりんご省力栽培導入の留意事項等が明らかになり、意欲的な生産者や新規就農者、民間企業等が国費補助事業等を活用して改植・新植を進めることでりんご栽培面積、生産量の増加が期待される。

りんご生産の拡大に伴い、新規就農者・就業者などの移住者の増加や景観の改善が図られ、持続可能な農村社会の実現に資するほか、道内他地域への波及も期待される。

住民をどのように巻き込んでいくか

「仁木町りんごセミナー」を毎年定期的に開催することによって、町内農業者はもとより町内一般住民や民間事業者のりんごへの関心を高め、りんごを生かした健康増進や加工品の開発、観光コンテンツ開発などの機運醸成を図る。

また、りんごの生産拡大に伴い、生産資材、流通、加工といった関係事業者の雇用の拡大、移住者の増加などの地域経済への波及効果が生まれることで町民の関心がさらに高まることが期待される。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

仁木町は北海道南西部、積丹半島の付け根に位置し、赤井川村から余市町に注ぐ余市川が形づくった平坦地と周囲の山地からなっている。

気候は余市町を隔てて石狩湾に面しているため、対馬暖流の影響を受け四季を通じて温暖多湿で、東西の山々が自然の防風壁となって強風も少なく、豪雪地帯に指定されているものの、根雪期間は短く、霜も少ないので農作物の栽培に適している。

余市川沿いの沖積地帯は地味肥沃で、さくらんぼ、ぶどうなどの果樹栽培、ミニトマトなどの施設野菜、水稲の栽培などが盛んで、観光果樹園も多く開設されており、農業と観光を主産業とする豊かな自然環境とおいしい水が流れるのどかな農村地域となっている。

2025年度選定事業

池田町

ICTによる農林業課題の解決と地域環境モニタリング

獣害リスクの先読みと生産最適化を両立する現場実装型プラットフォームを構築します。ドローン巡視と地上観測ネットワークでエゾシカ・ヒグマの行動データを取得し、AIによる時空間予測モデルで高リスク区域を提示、抑止措置を最適化します。さらにマルチスペクトル解析で圃場の生育状況や食害損失を定量化し、肥料自動散布や収量予測に活用。毎木調査やロードキル調査も統合し、害獣行動の解析・予測・対策を一貫運用することで、予測・予防・抑止のサイクルを定常化します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

地域農業の持続性と住民の安心・安全に直接関わる社会課題

エゾシカの農作物被害が深刻化し、ヒグマの農地への出没もみられ、地域農業の持続可能性と安全が脅かされている。現在はハンターの経験則に依存しており、出没の時空間パターンを客観的に把握・共有する基盤が乏しく、対策が後追いかつ点在化しやすい。少子高齢化も進行しており、継続的な運用を難しくしている。課題をデータ駆動型のリスク把握と予測に基づき予測・予防・抑止を統合する仕組みづくりが急務。

今後の展開

事業の成果は、町内での継続的な活用に加え、他地域への技術展開も視野に入れる。

地域農業者が主体的にデータを活用する仕組みを構築し、将来的には住民協働型のスマート地域づくりへと展開する。帯広畜産大学は本事業内容と同様の研究を実施しており、研究成果と組み合わせ、連携の強化を検討する。さらに連携先企業と共同で、仕組みの普及を図ることと併せて持続可能な財政スキームの確立を検討する。

住民をどのように巻き込んでいくか

初期段階では契約農家数名を対象に、撮影画像や解析結果へのテストアクセスを提供。定期的な情報共有に加え、住民自身が環境データに触れる機会を設けることで、地域課題への当事者意識を醸成する。 使用後のフィードバック調査を通じて、データの利便性や活用方法を改善し、段階的に対象を拡大する。参加者にはリスク通知や圃場別の損失・収量推定レポートを還元し、参加の便益を明確化する。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

面積:約371.79 km² 人口:5,845人(R7/6/30)

地形・気候:平坦な地形が広がり、十勝川と利別川が町域を流れる、昼夜の寒暖差が大きい「大陸性気候」、冬季は-25℃前後になることもあり、豪雪地帯に指定

交通アクセス:JR池田駅が中心、高速道路ICや空港(とかち帯広空港)へのアクセスも良好

主要産業は農業で、小麦、豆類、てん菜などの畑作が中心、ネバリスター(ナガイモ)などブランド野菜も手掛ける。

1963年に自治体経営のワイナリーとして全国初の試験製造免許を取得、「ワイン城」と呼ばれるブドウ・ブドウ酒研究所が観光拠点、町民の年間ワイン消費量は。全国平均の4~5倍とも言われる。

2025年度選定事業

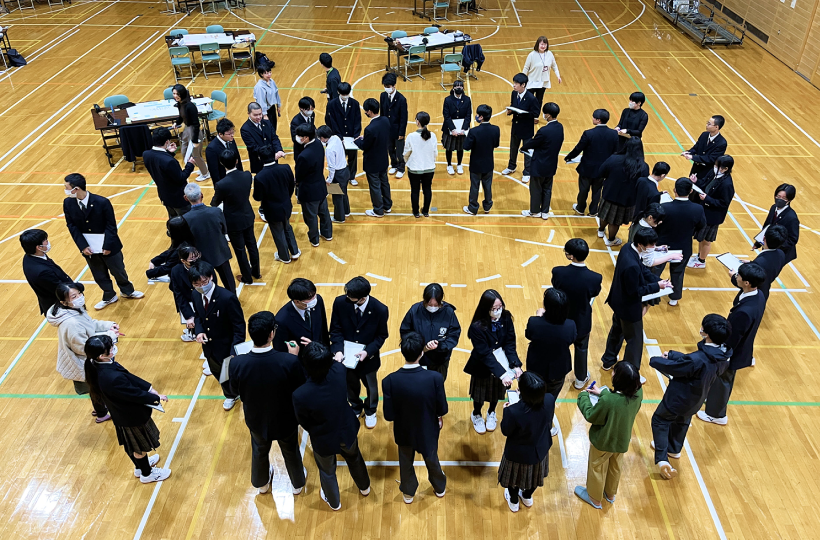

ニセコ町

DXで推進する次世代人材育成と持続可能なまちづくり

ニセコ国際高校を拠点に、高校生・住民・行政・大学・企業が協働し、AIやDXを活用して地域課題を解決し、人口減少対策と持続可能な社会づくりを進めます。観光・交通・教育・気候変動などを題材に調査・分析し改善策を提案。国内外の学校と連携し国際比較を通じて解決策を共有。デジタルバッジや卒業生ネットワークでU/Iターンを促進。さらにAIを活用したサービス開発や起業家キャンプを実施し、地域で活躍する人材を育成します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

起業家教育とDXにより地域課題を解決し持続可能な社会を実現

ニセコ町は観光振興により人口減少を一定程度抑えているが、少子化により将来の担い手不足が懸念され、町外へ進学した若者が、地域に戻って活躍する仕組等は十分でない。

また、教育や起業家教育、観光や交通分野についてもDXに不十分さや遅れがある。このような課題に対し、来春開校のニセコ国際高校を拠点とした、起業家教育とDXを柱に地域と協働して次世代を担う人材育成を行い、持続可能な地域を創る。

今後の展開

本事業は、ニセコ国際高校を拠点に地域企業・行政が連携して推進し、高校生がDXを活用しリアルな地域課題の解決に挑戦できるようにするとともに、起業に挑戦したいという志を持つ高校生の支援も行う。地域全体で次世代人材の育成とDXを活用した地域課題解決に取り組むことで、その成果を共有し持続可能なまちづくりを実現する。また、高校生が卒業後も地域と関わり続けられる仕組を築き、将来にわたる人口循環を確立する。

住民をどのように巻き込んでいくか

本事業では、高校生と住民の協働を促進する仕組を構築すべく、AIによるアンケート分析で住民の意見やニーズを明確化し、課題を共有するとともに、公開ワークショップや地域イベントを定期開催し、住民が参加しやすい交流の場を設ける。さらに、オンラインプラットフォームで世代や職業を越えた交流を促す。これにより、住民が本事業に主体的に参画し、高校生とともに持続可能なまちづくりを推進できる好循環を生み出す。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

ニセコ町は人口約5,000人で近年は微増傾向にあり、羊蹄山・ニセコアンヌプリ・昆布岳の三名山に囲まれ、中央には清流日本一の尻別川が流れる自然豊かな町です。農業と観光業が二大産業であり、冬季は世界有数のパウダースノーを求め観光客が訪れる国際リゾートを有します。環境モデル都市・SDGs未来都市に選定され、環境保全と持続可能性に注力。2001年には全国初の自治基本条例を制定し、住民主体のまちづくりを推進しています。近年は国際化と多様性が進み、2026年度にはニセコ国際高校が開校し、学びと交流の拠点として地域や世界とつながる次世代人材育成を進め、町の未来を力強く切り拓いています。

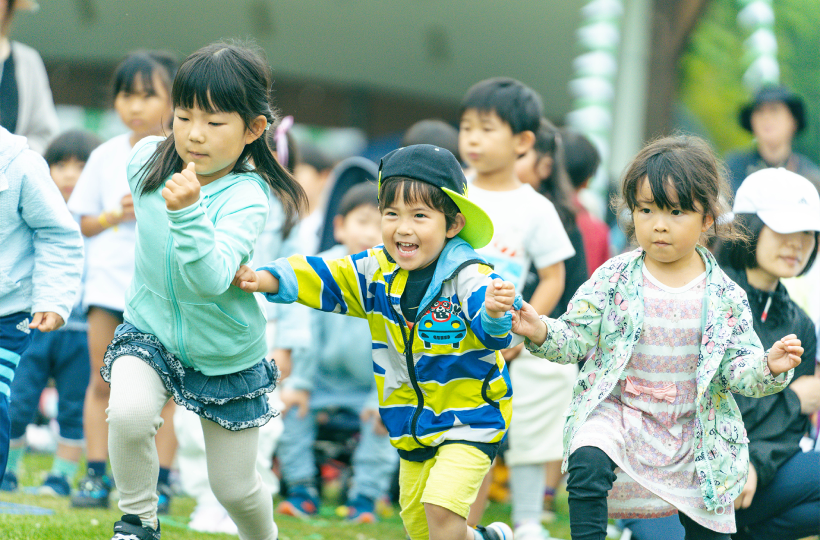

2025年度選定事業

北広島市

子ども夢応援事業

子どもたちが夢の実現に向けて挑戦することを、市民・団体・企業・行政が一体となって支援し、主体的な学びと成長を促すとともに、地域全体で子どもの未来を育むまちづくりを目指します。市内小中学生から「夢ノート」に基づくチャレンジを募集し、一次選考で約10件を選定、二次選考会で発表・質疑を行い、最終的に2件を実現支援対象として決定します。人的・物的・金銭的支援を通じて夢の実現を後押しし、子どもをきっかけに地域のつながりを強化します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

子どもの将来展望の低さ、体験機会の不足

経済的・家庭的な事情により学びや体験機会が減少し、夢や可能性が広げにくい社会環境である。

また、家庭環境の事情や地域コミュニティの希薄化により、安心して集える場所や信頼できる大人とのつながりが不足し、多様な職業や生き方に触れる機会が限られており、自分の可能性を描きにくい社会になりつつある。

今後の展開

選出されたチャレンジついて、報告会の内容を含めた映像を作成し、各学校の授業などで活用するほか、取り組み内容や応募のあったすべての夢やチャレンジを応募作品集としてホームページ等で広く紹介することで、次年度以降の応募者及びチャレンジサポーターの掘り起こしにつなげる。

チャレンジ実施者については、その後の夢ノート記載内容の変化や活動を追跡調査するとともに本事業のサポートが可能な場合は協力を依頼する。

住民をどのように巻き込んでいくか

選考会への市民参加も可能とし、選考過程の透明性・公平性・市民参加の推進につなげ、本事業への理解や共感を深め、地域ぐるみでの応援へつなげる。内容によっては、夢の実現に向けたサポーターとして参加。

最終報告会として一般市民向けに公開することにより、地域全体での応援機運の醸成につなげるとともに、多くの市民の前で、自身の夢について発表する機会により、子どもたちの達成感や自己肯定感を育む。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

北広島市は、札幌市と新千歳空港の間に広がるなだらかな丘陵地帯にあり、豊かに息づく緑の環境、ゆとりの土地空間、整備された交通網など自然と都市機能が調和した街です。

明治17年(1884年)に広島県人25戸103人が集団移住し、開拓の鍬がおろされてからおよそ140年。

道央圏のなかで宅地開発や工業団地の造成、都市施設の整備が着実に進められ、平成8年(1996年)9月に市制を施行しました。

クラーク博士が『ボーイズ・ビー・アンビシャス』の名言を残したゆかりの地。

そのフロンティア精神を受け継ぐ人々が住むこのまちは、美しい生活文化都市の創造のため、歩み続けています。

2025年度選定事業

標津町

不整地対応型ロボットで守る農と森の未来プロジェクト

地域おこし協力隊、農林業者、狩猟者、研究者らと「標津町鳥獣害対策ロボット協議会」を設立し、産官学民連携で鳥獣害対策ロボットの開発を推進します。不整地対応型自走式ロボットを製作し、牧草地外縁を24時間巡回。エゾシカを検知するとスマホ通知し、追跡・追い出しを行います。巡回で得た被害状況や行動データを蓄積し、対策に活用。電柵管理の負担軽減や追跡型忌避ロボットの開発を目指し、ヒグマ被害対策にも応用可能な新たな解決策を創出します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

鳥獣害の軽減と食料自給率の向上、中山間地域のIoT技術推進

農林業における鳥獣害は深刻化し、駆除や電気牧柵に限界がある中、担い手不足を補うためIoT及びロボット技術導入が期待されている。しかし、現場のニーズに合わない技術や、中山間地域におけるエンジニア不足、導入後の維持管理体制の欠如といった、中山間地域特有の課題が顕在化している。標津町では現場とエンジニアを直接結びつけることでニーズや課題感の乖離がない実用的なロボットの開発と運用システムの構築を目指す。

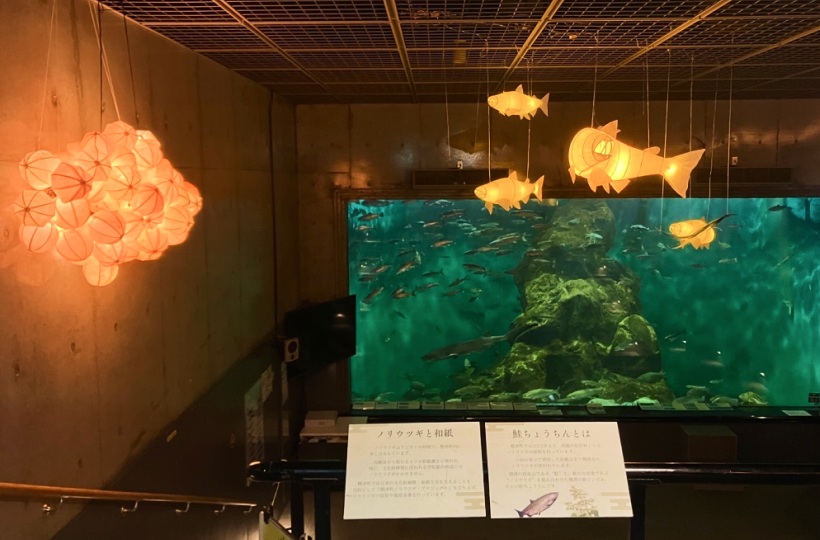

今後の展開

本事業は、標津町の過酷で広大なフィールドを活用した実証誘致の取組「試せる大地しべつ」と連携し、全国の一次産業やロボット関係者と技術開発を進め、道産ロボットの地産地消を目指す。さらに、町内で栽培するノリウツギや中国栗にも応用し、幅広い農作物の獣害対策に取り組む。将来的には、町で開催している獣害対策に関するフォーラムで紹介し、道東地域のロボット技術とエンジニアの集積を促し、道内普及をリードしていく。

住民をどのように巻き込んでいくか

「標津町鳥獣害対策ロボット協議会」は町、地域おこし協力隊(エンジニア)、農林業者、狩猟者らが中心となり、現場のニーズを反映した開発体制を整える。また、子供向け体験会や講習会で普及啓発と人材育成にも尽力する。体験型のロボット教育イベント(自律移動ロボットを使用した雪上巨大アート体験等を計画中)を実施することで、ロボットを身近に感じる機会を創出し、地域の新たな産業とするべく一体感を育んでいく。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

標津町(しべつちょう)は北海道東部に位置し、オホーツク海に面している町です。人口は約4,700人(2025年時点)で、自然豊かな環境と海の資源に恵まれた地域です。洋上24km先には北方領土国後島を臨み、歴史的・地理的な特性を持つ町でもあります。基幹産業は水産業と酪農業で、特にサケ・マスの漁業が盛んで「鮭にこだわるまちづくり」を進めています。一方、酪農では広大な牧草地を活用した乳牛飼育が行われています。観光資源としては、サケの生態や文化を学べる「標津サーモン科学館」があり、ふるさと教育などにも活用されています。標津町は豊かな自然と産業に支えられ、地域の特色を生かした発展を続けています。

2025年度選定事業

剣淵町

けんぶち産キヌアの食育推進と地域ブランド化事業

けんぶち産キヌアを健康食材として広め、町内の学校給食や福祉施設に提供し、子どもから高齢者まで食育と健康意識を高めます。さらに食のイベント出展で認知度向上と販路拡大を図り、地域農業の持続性や所得向上に貢献します。北海道認証「ヘルシーDo」取得を目指し科学的根拠を整備し、地域ブランドとして確立します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

栄養価の高い農産物による健康意識の向上と持続可能な農業の実現

近年、生活習慣病や食生活の偏りが深刻化する中、健康意識の向上と栄養バランスの改善は重要な社会課題である。また、農業では気候変動問題、担い手不足や農産物の価格低迷により、持続可能性が問われている。こうした背景を踏まえ、剣淵町では高機能・高栄養を有するキヌアを約8年かけて栽培することに成功。国内産キヌアは大変希少であり、けんぶち産キヌアによって、健康増進と農業振興を実現する有効な方策として推進する。

今後の展開

北海道食品機能性表示制度「ヘルシーDo」の認定によって、健康価値が公的に認められるため、医療機関、福祉施設、学校給食やスポーツ団体等での食事改善などで活用を推進し、多くの方々に安心・安全な食事と健康増進を提供する。これらの取組を北海道情報大学などの協力のもと総合的に推進することにより、けんぶち産キヌアを「地域ブランド」として確立し、消費拡大と地域の持続的な発展に資することを目指す。

住民をどのように巻き込んでいくか

剣淵町では「けんぶち産キヌア」を推進する組織として「けんぶち農業ブランド化推進協議会」及び剣渕商工会内に設置する「けんぶち産キヌア推進委員会」があり、農業と商業の両方で「けんぶち産キヌア」を推進している。現在、剣渕商工会が出願人となって地域団体商標の取得を目指し、パンフレットの製作、販路拡大活動や町内飲食店でキヌアを活用した料理の提供など、けんぶち産キヌアの普及活動を現在行っている。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

北海道の中央に位置する旭川市から北に約50キロのところにある、基幹産業が農業の人口約2,700人の小さな町です。特徴として、絵本の里づくりを昭和63年にスタートさせ、絵本の里づくりは本町のまちづくりの核となり、全国初となる絵本でまちおこしの条例を制定して、新たなまちづくりを展開する。基幹産業の農業は、主に大豆、小麦、米、蕎麦、じゃがいも、ビートなどの農産物を作付けし、お米番付2022、2024において、剣淵町産のお米「ゆきさやか」が最優秀賞を受賞した。また、栄養価に優れる雑穀のキヌアの生産体制を確立し、新たな特産品として取り組んでいる。

2025年度選定事業

旭川市

あさひかわ地域共創イノベーション創出プロジェクト

ICTパークに「Asahikawa Innovation HUB(AIHUB)」を構築し、地域課題解決とイノベーション創出を目指します。第一に、高齢者の介護予防を目的とした運動コミュニティの継続運営を支援するアプリを開発し、自主的で持続可能な仕組みを構築。第二に、知的障がい児の余暇活動を充実させるため、楽しみながら運動できるゲームを開発し、生活スキル向上を支援します。各プロジェクトはICTパークを拠点に、旭川高専や旭川市立大学の学生や企業、研究機関が連携し、地域課題の解決と新産業創出を推進します。

この事業によって解決する社会課題とその背景

福祉分野の個別支援の限界とデジタル技術シーズ活用の機会損失

本市は、道北圏域の医療福祉の中枢を担っており、全国平均を上回る高齢化率や要介護認定者の増加、特別支援教育を必要とする児童・生徒の増加のため、個別支援のニーズが急増している。しかし、限られた予算や人員では、十分な個別支援を継続することが困難であり、デジタル時代に即した新たな支援方法の模索が求められており、産学官連携拠点「ICTパーク」をはじめとした地域のデジタル技術シーズの活用が期待される。

今後の展開

創出されたイノベーションを同様の課題を抱える他の地域への横展開を図るとともに、本プロジェクトを学生の実践的な地域課題解決型学習によるシビックプライドの醸成とデジタル技術シーズの活用による地域課題の解決を両立させた地域共創イノベーション創出モデルとして確立し、福祉領域に限らず、他の地域課題へも展開し、地域に根差した次世代人材育成と持続可能な地域社会の実現に向けた取組みとする。

住民をどのように巻き込んでいくか

AIHUBでは、各プロジェクトの立上げ段階から創出されたサービスの導入段階まで、地域課題を抱える当事者である地域住民と対等な立場で連携できる体制を構築する。地域課題のヒアリングやニーズ調査、実証テストとそのフィードバックなど、地域住民と継続的に密な連携を図ることで、導入段階でのハードルを下げ、真に地域に根差したイノベーションの創出を目指す。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

旭川市は、自然と都市機能が調和した日本最北の拠点都市です。DX・デザイン・食・医療を中心としたまちづくりに取り組んでおり、IT企業進出の支援やICTを活用した市民サービスの提供、「ユネスコ・デザイン都市旭川」としてのデザイン思考による産業振興や人材育成、安心安全な地場の農産物を活用した食品加工や市場開拓、医療集積の特長を生かした都市機能の充実など、旭川大雪圏の周辺町と連携して様々な事業を展開しています。

2025年度選定事業

美深町

山村留学環境整備事業

山村留学の継続に向け、地域と全国からの支援を受ける仕組みを強化します。昭和35年建設のホスターホームの機能を保ち、役員会や地域交流、中学生7人の生活拠点として活用できる環境を整えます。加えて、地域ボランティアが企画するサイクリングや屋外演奏会、菜園などの健全育成活動を資機材高騰に対応して支援。地域と応援者が協力し、子どもの学びと成長を支えるまちづくりを進めます。

この事業によって解決する社会課題とその背景

不登校等児童生徒の解消・地域コミュニティ形成

多様化する社会構造のもと、国内不登校児童生徒は20万人以上となり、少子化の今日も増え続けている。そうしたなか、山村留学を多くの自治体が実施してきたが、国の支援がないことや地域一体となった子育て環境が整わないことから多くの自治体が撤退している。美深町は、山村留学のパイオニアとして「地域・教育委員会・学校」が連携した山村留学の継続を決定し令和3年3月に新校舎が完成した。

今後の展開

山村留学拠点施設整備と児童生徒健全育成を推進し“地域住民・行政・学校”が連携して、不登校等児童生徒の健全育成を行い、未来を担う子どもたちを社会に送りだす。

住民をどのように巻き込んでいくか

山村留学事業は、地域住民のボランティア活動により各事業を既に行っており、この活動を継続するとともに更に発展していく。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

美深町は、南北に天塩川が還流し農業、林業を中心と栄えた地である。人口は昭和35年1万4千人をピークに現在は約3千7百人となっている。年間の寒暖差60度以上と大きく、そのため四季折々の風景など自然豊な地域である。農業は水田・畑作・酪農など多くの営農体系を成し、森林面積は町土85%を占め林産業が盛んな地域である。山村留学を実施している仁宇布地区は、大正から森林軌道を利用した林業中心の地域であったが徐々に衰退し、現在は50人規模の集落形成となっているが、令和3年3月には国内初SGEC-Coc全体認証の校舎が完成し、環境に配慮した校舎や児童生徒の植樹活動などの取組が各界より評価されている。

| 応募 自治体 |

応募 事業数 |

寄付 件数 |

寄付 総額 |

|---|---|---|---|

| 54 市町村 |

61 事業 |

19 事業 |

12,999 万円 |

一般財団法人HAL財団

理事長

磯田 憲一

今回の要項から、応募のために十分な検討期間を設けるとともに、上限1,000万円の事業に加え、事業費が少額でも知恵やアイデアによって地域の皆さんの豊かな暮らしにつながるような事業にも光を当てていきたいとの思いから、追加事業の制度を設けたところです。幸い、前回を上回る応募があったところであり、今後とも、このHプログラムが、市町村が抱える課題に共に向き合う制度として定着していくよう努めていく所存です。

公益財団法人 秋山記念生命科学財団

理事長

秋山 孝二

申請案件の中には、単年度でやり切るよりも複数年度で時間を掛けて組み立てた方がよいものも散見されました、言い換えるともう少し中・長期的な計画で取り組む方が活動の質が上がり活動主体自体の満足度も上がるような気がします。発想がユニークな案件は大変興味深いのですが、それを継続していくことによって一層活動の深化・アウトカムの質も向上すると思われます。行政担当者は数年で代わりはしますが、地域で暮らす人々は申請したプログラムに参加することが活動のスタート、いかに持続可能な生活者のプログラムにしていくかの視点も、行政に携わる方々としては重要な気がします。

NPO法人Fit北海道会議

理事長

三島 敬子

今年はハード系事業(購入中心事業)&委託事業(依存型事業)が目につきました。

しっかり考え、次の一歩として地域力[デザイン力・マネジメント力・プロデュース力など]を経営ノウハウをもって磨き育てていってほしいと期待しております。

公益財団法人 北海道文化財団

事務局長

篠原 結城子

医療や交通手段の確保など地域にとって待ったなしの課題解決や、委託事業の割合が高いプロジェクトのご応募も多いなど、市町村の厳しい実情を知る機会となりました。一方、マチの魅力の再発見や地域の担い手となる子ども達に向けた手作りの事業もありました。実績報告では、小さくても確かな一歩を期待しています。

株式会社いただきますカンパニー

代表取締役

井田 芙美子

2年目ということで申請事業のレベルが大変上がったと感じます。多様な社会課題解決のアイディアがあり、日々これらの課題に向き合う自治体の皆さまに、改めて感謝の気持ちがわきました。協働は大切ですが丸投げは持続しない…その見極めが非常に難しいと感じています。自由度高く活用できる貴重な寄付事業なので、思いある方にご活用いただき、これを機に地域の課題解決を加速していただければと願っています。個人的には“娘たちが帰ってこられる北海道にする”をライフワークに活動しています。ぜひ、未来ある若者たちが帰ってきたいと思ったときに帰ってこられる北海道を、ともに作っていただければ幸いです。

一般社団法人ドット道東

代表理事・プロデューサー

中西 拓郎

今年度もたくさんのご応募ありがとうございました。さまざまな事業を拝読させていただく中で、北海道の課題は地域で共通のものが多いということを感じました。本プログラムがきっかけとなり、地域独自の取り組みがさらに飛躍していくことと、北海道内で共通の課題が自治体間の連携でより多く解決していくことを期待しています。

公益財団法人はまなす財団

事務局長

中尾 敦

2回目となる今年度も、意欲的な提案が多く寄せられ、申請書の読み込みにも力が入った。今回は、地域住民や域外パートナーとの連携を意識した内容も多く、今後の地域共創社会の推進に向けた可能性を感じることができた。一方で、事業終了後の持続性に関しては、総じて具体性な記述にかけるものが多く、今後に向けた課題と感じた。

一般社団法人HAL財団

伊東 和紀

今年度は、計画の時間が十分あったせいか、昨年度に比べてよく検討されたものが多く、支援対象を絞ることは大変難しかった。その反面、これまで継続してきた事業をそのまま支援対象として申請しているものや他の団体の実施事業への支援の肩代わり的なものなども見受けられた。これらについては、今後は更なる工夫を期待したい。提出書面だけでは、審査の各項目に点数を付けるには情報が不足しており、審査の簡素化を検討すべきと感じた。

2024年度選定事業

羅臼町

世界自然遺産「知床」の海を守る海中ゴミ回収事業

2024年度選定事業

東川町

介護福祉士教育現場におけるDX事業

2024年度選定事業

小樽市

小樽・後志救急医療連携事業

2024年度選定事業

津別町

地域未利用材の木質バイオマスを用いた地域熱供給

2024年度選定事業

恵庭市

デジタルツイン技術による舗装アセットマネジメント事業

2024年度選定事業

滝川市

生きる力を育む たきかわっ子ワクワクまなびプログラム

2024年度選定事業

上富良野町

花の百名山富良野岳高山植物ガイドブック制作事業

2024年度選定事業

日高町

町民学芸員と目指す【郷土愛あふれる日高町】実現事業

2024年度選定事業

石狩市

スクールバス・デマンド 交通等地域公共交通再編事業

2024年度選定事業

幕別町

子育て家庭への読書文化の醸成応援事業

2024年度選定事業

中川町

地域内での木材加工による製材活用事業

2024年度選定事業

三笠市

バイオマス作物栽培による食のまちづくり推進事業

2024年度選定事業

新ひだか町

新ひだか町図書館・博物館 10周年記念絵本制作事業

2024年度選定事業

厚真町

森林を活用した体感型企業研修による関係人口創出事業

2024年度選定事業

旭川市

旭川市スタートアップ・エコシステム構築プロジェクト

2024年度選定事業

登別市

登別海岸藻場再生×ブルーカーボン推進事業

2024年度選定事業

積丹町

環境と社会の未来を創る積丹型エコツーリズム推進事業

2024年度選定事業

美瑛町

地域内農業残渣の熱利用モデル化事業

2024年度選定事業

えりも町

映画「北の流氷」(仮題)製作事業

2024年度選定事業

羅臼町

世界自然遺産「知床」の海を守る

海中ゴミ回収事業

世界自然遺産地域内や隣接する海域では、時化や流氷等により漁業用の網等が流出し海中に放棄され、魚類や鳥類などのゴーストフィッシングを引き起こしているためこれを回収します。手作業で回収可能なゴミはダイバーが回収し、それ以外は地元漁業協同組合の協力を得て回収します。将来はダイビングによる海中ゴミの回収をサステナブルツアーとして商品化すること考えており、国内外の旅行者を対象にモニターツアーを開催して市場調査を行います。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

羅臼町は、北海道の東北端、知床半島の東側に位置し、町域の約95%が森林で占められている。平成17年にユネスコの世界自然遺産に登録された雄大な自然環境があり、特徴ある原始的景観が現存している。

海の豊かさでは全国でも屈指のエリアであり、漁業が基幹産業となっている。スケトウダラ、秋サケ、ホッケ、羅臼昆布、エゾバフンウニなど、通年の水揚げがあり、町の特産品となっている。これら自然環境を活かしたホエールウォッチングやバードウォッチング、トレッキング等が楽しめるため、年間50万人程度の観光客が訪れている。また、北方領土の国後島が約24kmの距離にあり、全国の中高生が北方領土学習で訪れている。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

知床の海では、流氷がもたらす恵みを基礎とした食物網を通じて、シャチやトドなどの哺乳類やオオワシやケイマフリなどの鳥類、シロザケやスケトウダラなどの魚類など、多種多様な生き物が暮らしている。世界自然遺産に登録された際も、海の豊かさが高く評価された。

漁業は羅臼町の基幹産業である。資源保護を目的とした地元漁業者による操業の自主規制が行われており、その内容は国際的にも高く評価されている。このように、地元漁業者は環境保全に配慮した操業を行っているものの、時化や流氷等によりやむを得ず網等が海中で流出してしまうことがある。放棄された網等には、魚類や鳥類が絡まって死亡するなど生き物への影響が懸念されている。

本事業実行後に期待される効果

将来的に、商品化したサステナブルツアーの販売によって、継続的に海中ゴミの回収を実施することを目指す。これによって、世界自然遺産「知床」の豊かな海洋環境を保全するとともに、観光業の活性化や地域振興を図る。また、観光業で環境問題を解決する先進事例として広くPRすることが期待できるほか、地元漁業者等の更なる意識向上にもつながることが予想される。

2024年度選定事業

中間報告

羅臼町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

海中ゴミの調査・回収作業を11日間実施し、計1,000kg以上の海中ゴミを回収した。網の残骸にて、クリガニ、シノリガモ、エゾメバル等の10種の生物を確認している。また、モニターツアーを4回開催し、計8名が参加、計400kg以上の海中ゴミを回収した。アンケート結果についても、概ね好評となっている。

事業を実施することで発生した課題や問題

海中ゴミの量が多いため、継続して回収が実施できる仕組みづくりが課題となっている。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

ツアーによる継続的な回収作業の実施等を引き続き検討していく。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

予定していた作業は概ね終了しており、今後は結果の取りまとめや漁業者への共有などを行う。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

朝日新聞(9/10付及び9/22付)及び北海道新聞(9/12付)で取り上げてもらうことができたため、本事業を広く普及啓発できた。

2024年度選定事業

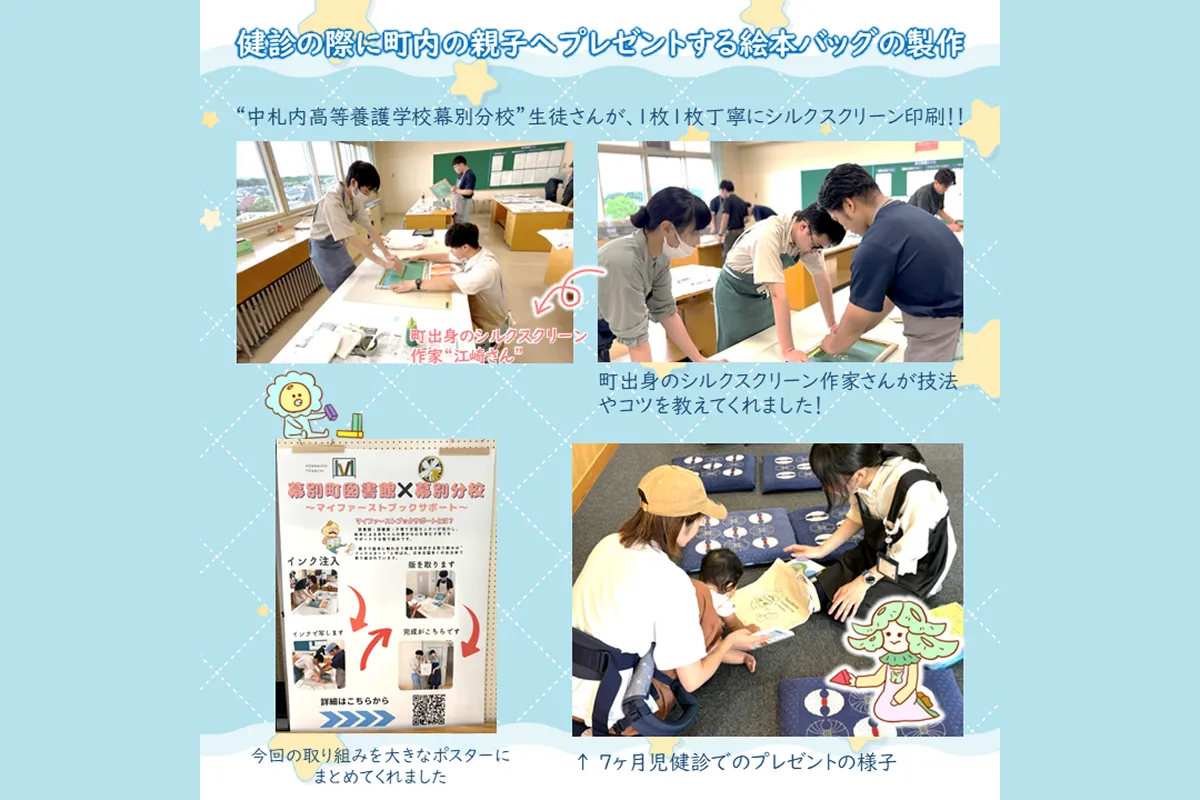

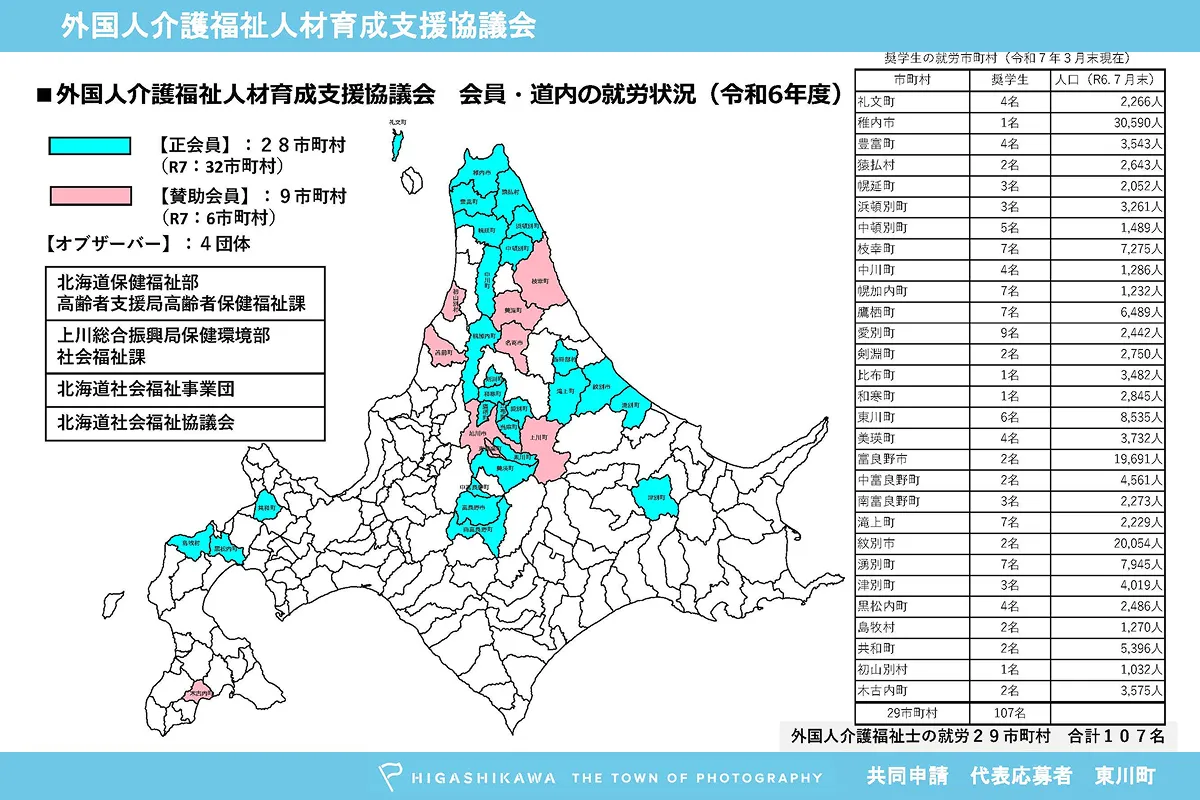

東川町

介護福祉士教育現場におけるDX事業

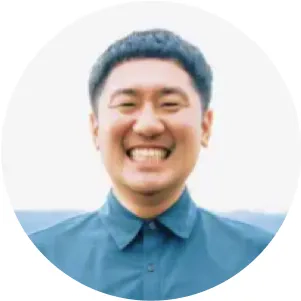

介護福祉士を目指す学生は約30年前の古い教材を利用しており、若者世代にとって魅力あるものとは言えず国内外の学生を集めることが難しい状況です。そこでDXが進行する介護分野における最先端の教育機器のロボットや電動機器類を導入し、最新の実践的なスキルを学生たちが学べるようにします。即戦力となる人材教育、介護福祉士をキャリア選択する学生の増加を目指す他、導入した機器を活用し地域住民の介護サービスの質の向上も図ります。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

共同申請自治体

東川町、幌加内町、鷹栖町、浜頓別町、愛別町、滝上町、美瑛町、南富良野町、豊富町、湧別町、幌延町、中川町、礼文町、紋別市、中頓別町、津別町、黒松内町、富良野市、比布町、稚内市、共和町、島牧村、剣淵町、中富良野町、和寒町、猿払村、当麻町、西興部村、名寄市、上川町、旭川市、東神楽町、美深町、木古内町、苫前町、枝幸町、初山別村

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

少子高齢化の進行に伴い、農村社会では介護施設の維持が困難となり、施設の縮小や閉鎖が相次いでいます。さらに、若者の都市部への流出、高齢者の都市部への移住が進行し、地域社会の空洞化が進んでいます。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることは自治体福祉の基本であり、そのためには農村地域での人材育成が重要です。特に、介護分野での人材不足が今後さらに深刻化する中、DX化を見据えた介護教育の質の向上が急務となっています。

本事業実行後に期待される効果

本事業導入後、自治体、学校法人北工学園、そしてエアウォーターの連携により、介護福祉分野における人材不足の課題解決に大きな効果が期待されます。エアウォーターが提供するAIやICT機器を活用することで、学生は最先端の技術を学び、実践的なスキルを習得できます。これにより、福祉人材の質的向上が図られ、地域社会の福祉力が強化されるとともに、若者にとっても魅力的なキャリア形成の場が提供されます。この取り組みは、北海道全体、ひいては日本全体の福祉向上に寄与する先駆的なモデルとなり得ます。

2024年度選定事業

中間報告

東川町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

東川町より共同申請の事務局である外国人介護福祉人材育成支援協議会(学校法人北工学園)に対して令和7年7月18日に交付決定、同年9月26日に全額概算払を行い順次整備中である。

事業を実施することで発生した課題や問題

備品整備が主であるが、日ごろは教壇に立ち講義があるため慣れない事務手続きに時間がかかってしまった。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

業務を分担し早期に整備がすすみ、現在いる学生が1日でも早く恩恵を受けることができるようすすめている。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

学生に対してのお披露目会や外国人介護福祉人材育成支援協議会役員会において実際に手でふれ体験してもらう予定。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

現在取り組み途中であり、現在のところ特にありません。

2024年度選定事業

小樽市

小樽・後志救急医療連携事業

PACS(医療用画像管理システム)と接続して画像の表示、共有さらに画像上への書き込み編集が可能なアプリ「汎用画像診断装置用プログラム join」、またそれに必要な機器類を小樽市立病院、後志管内の医療機関に導入します。チャット・ビデオ通話機能や画像投稿の機能を有し、小樽市立病院と後志管内の医療機関間で救急患者の画像を共有できることで、診断時間の短縮、遠隔でのコンサルテーションの実施が可能になり、不必要な搬送を防ぎます。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

共同申請自治体

小樽市、後志管内市町村

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

脳卒中救急において、救急要請があった場合の発症から医療機関到着までの所要時間は全道平均の51分に比べて、後志圏域は64分と長くなっています。これは脳血管疾患の急性期医療を担う医療機関が小樽市にしかないことに加え、患者が専門医療機関に搬送されるまでに他の医療機関を経由する割合が後志圏域では36.5%と道内で一番高い状況となっているためです。このような状況において、一旦、搬送された医療機関と専門医療機関との間で、画像等を共有することが出来れば、疑わしい症例について画像を通じた適切な診断ができ不必要な搬送が減少します。これにより医師等はもとより、救急隊、さらには患者や患者家族の負担軽減が図られます。

本事業実行後に期待される効果

画像診断を行ったうえで搬送されることで早期治療が実現し、入院日数や医療費の削減、不要な搬送件数の減少、医師の時間外勤務の減少などの効果が期待されます。

導入された医療機関の実績としては、脳血管疾患では診断時間が40分短縮、入院日数が15%短縮、循環器疾患では受入病院において患者到着から手術室へ入室までの時間が約1/3短縮、相談時の医師の呼出しが65.2%削減になったという報告があります。

そのほか、救急隊においては不要な搬送の減少、患者にとっては救急の救命率の向上が期待されます。

2024年度選定事業

中間報告

小樽市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

2025年11月には倶知安厚生病院でもサーバーや光回線の設置が完了する見込みで、主にハード面の整備を進めている状況です。

事業を実施することで発生した課題や問題

既存アプリの導入のため、特に問題等はありませんでした。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

特段の対応や苦労した点はありませんでした。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

年内(2025年12月)の運用開始に向け、両病院において、利用する医師等職員のアカウント作成のほか、アプリ提供事業者も交えた運用方法の確認・共有などを進めることとしています。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

現在のところ特にありませんが、今後、運用開始後に改善などが求められる状況が生じましたら、適宜、両病院で協議・検討しながら対処したいと考えております。

2024年度選定事業

津別町

地域未利用材の木質バイオマスを用いた地域熱供給

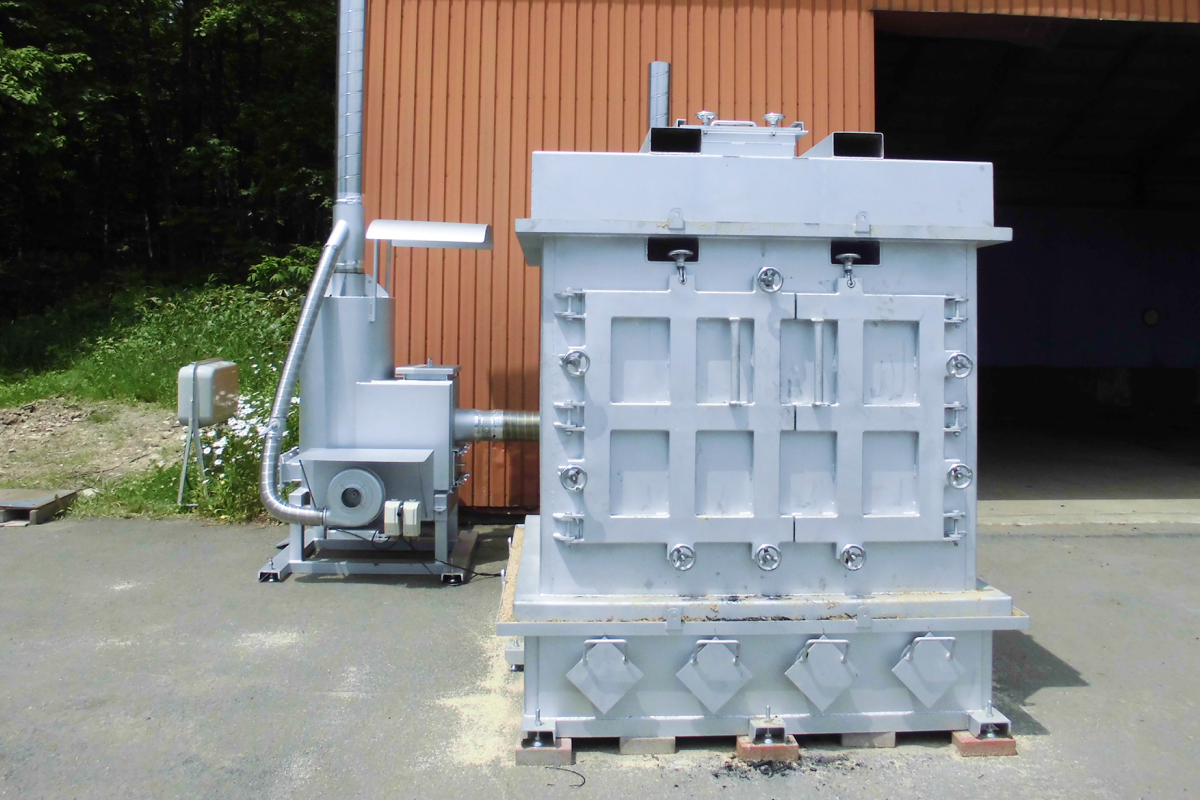

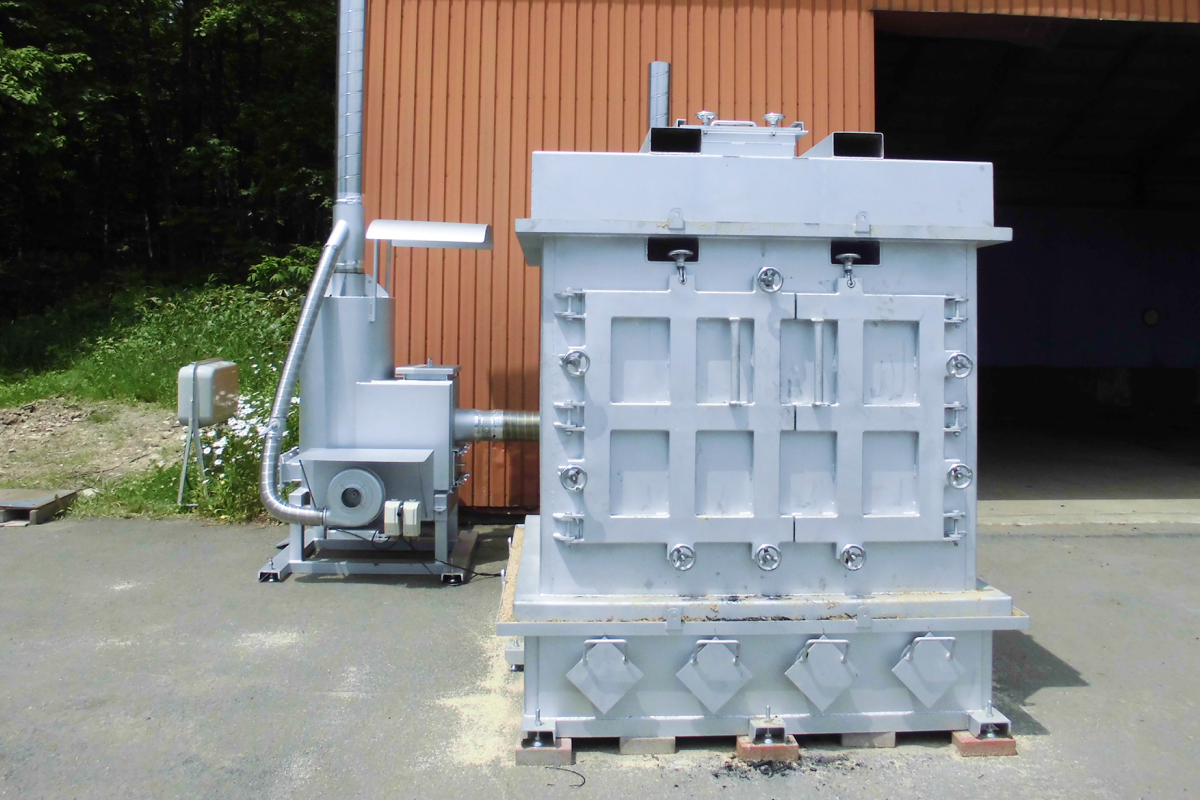

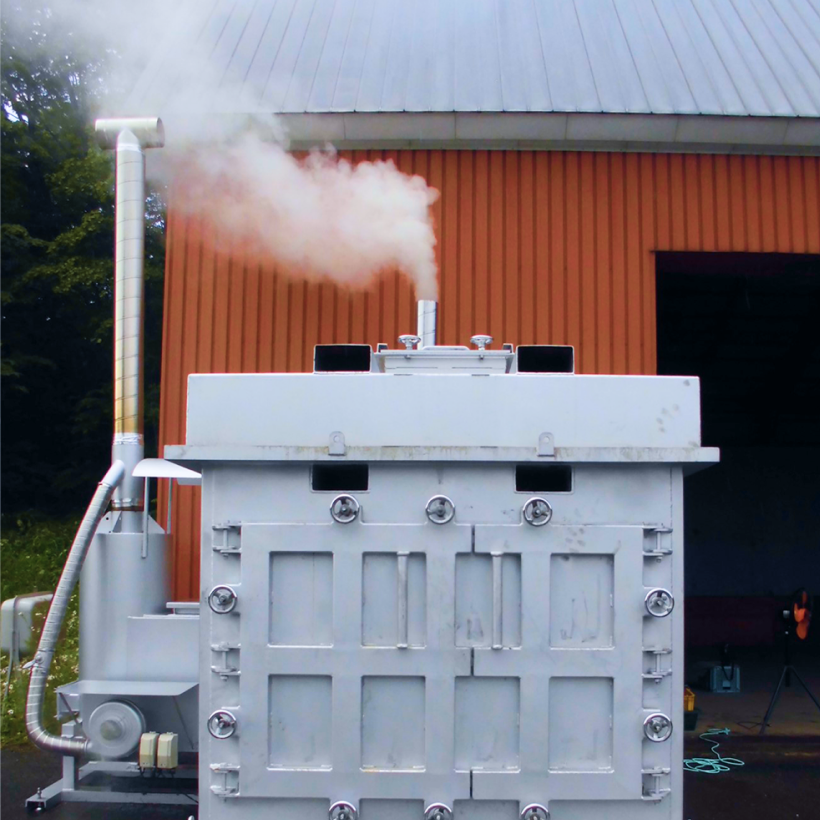

エネルギーセンターを建設し、移転新築する町内の民間特別養護老人ホームおよびデイサービスセンターや他の既存福祉施設に木質バイオマスによる熱エネルギーを24時間供給し、その熱を暖房・給湯に利用する「地域熱供給」を行います。木質バイオマスは地域の林地未利用材を使用し、脱炭素化・域外への資金流出削減に貢献します。本事業は津別町森林バイオマス利用推進協議会が課題整理・研究を行い、熱供給対象の福祉施設の参画も予定しています。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

津別町はオホーツク圏内陸部に位置する、人口約4,000人の小さな町ですが、町の総面積の約86%という広大な面積を森林が占めており、全国で初めて「愛林のまち」を宣言しました。これらの豊かな自然を活かした林業、木材製品製造業、農業、酪農業が本町の主要産業となっています。

また、本町には、道の駅あいおいで販売されている特産品「クマヤキ」、屈斜路湖や雌阿寒岳・雄阿寒岳などを一望できるだけでなく、雲海も見ることができる「津別峠」、森林セラピー基地認定を受けた「ノンノ森」など、観光資源にも富んでおり、全国各地から多くの観光客が津別町を訪れています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

本町は昭和57年に全国で初めて森林資源の持続的な保全・活用を目指す誓いとして「愛林のまち」を宣言した、総面積の86%を森林が占める林産業の町です。

以前から低質な木材はパルプ材として流通しておりましたが、さらに低質な木材である追上材や枝条といった「林地未利用材」は利用価値の低さから山に残され、再造林の負荷に繋がるほか、ネズミの営巣地として木材の食害被害を助長するため林業の課題とされてきました。

本町は林地未利用材の収集システムを構築しており、収集した材を燃料材(ペレット・チップ)等に加工することで公共施設等を主とした地域内のエネルギーに利用し、持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

本事業実行後に期待される効果

熱供給については道内でも先進事例がありますが、本町においては、町が建設したエネルギーセンターから民間の福祉施設に対して暖房給湯用の熱源を供給する設備を導入します。エネルギーセンターは公設民営として運営することで経済の活性化に期待でき、民間の活力を生かしながら効率的・持続的な地域熱供給を行う予定です。本町の事業は、公設民営及び民間を含めた地域熱供給の先駆者として、全道への波及効果が期待できます。

2024年度選定事業

中間報告

津別町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

基本設計業務を進めており、木質バイオマスボイラー容量のほか、配置図も定まりつつある。

事業を実施することで発生した課題や問題

現在同時に進行している民間特別養護老人ホームとの設計のすり合わせのほか、効率の良い熱導管ルートの選定。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

スケジュールの見直しを行い、設計期間を多く設けることでお互いにとってより良い設計となるよう調整した。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

民間との共同事業となるため、情報共有を密にしながら過大な設計とならないように留意して進めていきたい。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

町民の福祉に直結する特別養護老人ホームとの共同事業となるため、今までバイオマスのことを知らなかった町民にもアピールできる機会になると考えています。

2024年度選定事業

恵庭市

デジタルツイン技術による

舗装アセットマネジメント事業

住民の日常生活に必要不可欠な道路の効率的、効果的なメンテナンスを可能にする、簡易な路面調査とAIを組み合わせた舗装デジタルツイン技術を、道内での実績が豊富な室蘭工業大学浅田研究室との共同研究により構築します。また、本技術を用いた舗装総点検の実施および舗装アセットマネジメント計画の策定を行います。さらに、本市が主体となりアンケートやパブリックコメントを実施し、市民との協働を意識した計画策定を目指します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

本市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置し、充実した都市機能と美しい田園環境、豊かな自然環境を有しています。恵まれた交通アクセスと穏やかな気候風土を背景に、早くから住宅地整備を進めると共に、公共下水道や大学・専門学校、工業団地などの都市基盤の整備を進めてきたことから着実に人口が増えてきています。さらに、「花のまち」としても知られており、花のまち並み推進事業など道路を軸とした美しい居住環境の形成を推進しています。例年6月下旬には、花をテーマとしたイベント「恵庭花とくらし展・えにわマルシェ」を開催し、ガーデンツアーや花の展示会などが行われています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

本市では、舗装の老朽化とそれにともなう路面損傷も頻発し、住民からの苦情や要望が増加しています。美しいまち並みを次世代に残していくためには、市民と連携しながら、データに基づいた舗装アセットマネジメントを今すぐに始めることが重要と考えています。しかし、職員数や予算の制限から、舗装点検を十分に実施できず、アセットマネジメントは実現困難な状況です。そこで、2021年度に、室蘭工業大学浅田研究室に依頼して、AIを用いた舗装点検やデジタルツインに関する講演会を実施し、その導入に向けて検討してきました。要素技術の構築が進み、アセットマネジメントを展開できる段階に入ったため、この度、共同研究を行うこととしました。

本事業実行後に期待される効果

市民と連携した舗装点検体制が確立され、網羅的な点検データを用いることで、補修効果が高く、優先すべき地区や区間を客観的に設定できるようになります。また、ライフサイクルコスト分析に基づいた維持管理費用の最適化が可能になります。この新たな舗装アセットマネジメント手法を構築し、安全で快適な移動空間、良好な居住環境(悪路による騒音、振動の低減)を確保することで、活気ある持続可能なまちづくりの実現が期待されます。

2024年度選定事業

中間報告

恵庭市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

当初計画に沿った進捗です。

舗装の劣化状況についてAIによる解析が完了しており、年度末に向け、市民アンケート等を経て(仮称)舗装アセットマネジメント計画を策定して参ります。

事業を実施することで発生した課題や問題

本事業を実施するにあたっては課題や問題なく進んでいますが、今回の舗装の調査工程には①車載カメラによる撮影、②AIソフトへの読込、③AIによる解析結果の整理があり、本事業において②、③は室蘭工業大学の協力により実施しています。将来的にはすべての調査工程を自治体で行えることを期待していますが、AIソフトの使用感については未経験であるため、実際に自治体だけで完結できるかは今後の課題となります。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

今後開発されるAIソフトや地図アプリを活用し、継続可能な調査を行っていきたいと考えている。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

計画策定に向けて、市民アンケート等から得られる市民ニーズと解析結果をもとに補修の優先度を設定し、マネジメント計画を策定いたします。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

市民への行動はこれからとなりますが、本事業で行う舗装の劣化状況の調査については多くの自治体が課題を抱えているところと認識しております。本事業の成果から他の自治体においても課題解決の一助になればと考えています。

2024年度選定事業

事業詳細

滝川市

生きる力を育む

たきかわっ子ワクワクまなびプログラム

時代の変化に対応した新しい学びや情報を得られる機能を導入するプログラムです。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

北海道のほぼ中央に位置する滝川市は、道内の主要都市を結ぶ交通の要衝となっています。札幌、旭川、富良野、日本海エリアまで車で約1時間圏内と交通利便性が高く、滝川市を拠点にした北海道滞在が可能です。中空知エリアの中核都市として、商業施設や教育施設、医療・福祉施設など、生活に必要な機能やサービスが充実する一方で、日本有数の作付面積を誇る菜の花畑をはじめとした、自然豊かな優れた農村景観を兼ね備える、ほどよい住みやすさが感じられるまちです。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

予測困難な時代を迎え、画一的な思想や慣例にとらわれず、自ら様々な課題に向き合い、解決しようとする探求型人材の育成が求められています。滝川の子ども達に、様々な体験を通し主体的に課題を見つけ、考え、調べてまとめる教科横断的な学習の機会を提供することで、楽しく学びながら探究心を育て、将来にわたって社会的・職業的に自立し、夢や希望を持ち自分らしい生き方ができるようなキャリア開発につなげます。こうした能力の育成のためには、学校や家庭、地域との連携が不可欠であることから、学びのサードプレイスである図書館や科学館など市内の社会教育施設と地域の多様な主体が連携し未来を担う「たきかわっ子」を育成します。

本事業実行後に期待される効果

自分の住む地域の地理や歴史、文化、産業などをテーマにして調べることで郷土への関心や興味を深めるとともに、自らの地域の良さを発見することで郷土愛や誇りが芽生え、滝川に住み続けたいと感じてもらうことが期待できます。また、体験活動では、ものづくりや遊び・学びを通じて、創造性を育むほか、職業体験では、ふるさとに働きたい仕事があることを知ってもらうことで将来の定住につなげ、定住人口の確保が期待できます。

2024年度選定事業

中間報告

滝川市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

予定しているプログラムを順次、以下のとおり実行しました。

事業を実施することで発生した課題や問題

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

周知展示や新聞記事、NHKなどをご覧いただき、「このような素晴らしい取組事例は全国でも聞いたことがない。」(道外視察者)、「滝川で子育てできる家庭は幸せだね。」(市内)などの反応があったほか、実際に参加された親御さんからは「夢中になって調べ学習に取り組んでいた。私もとても楽しかった。ぜひこれからも続けてほしい。」という声がありました。

また、調べ学習用図書を利用した先生からは「学校図書館の本だけでは十分な資料を用意することができないが、図書館で要望に応じた本を豊富に準備してくれて子ども達の調べ学習の幅が広がりました。」、著作権講座に参加した教頭先生は「学ぶ機会を与えていただき感謝している。我が校でも、児童や今回参加できなかった教員に向けて開催したい。」など、図書館の取り組みが次のまなびにもつながっていっていると感じるご感想をいただきました。

今回のプログラムの実施により、企業や機関との連携もさらに広がり、地域全体で滝川の子ども達の生きる力を育む機運が醸成されたと感じています。

2024年度選定事業

事業詳細

上富良野町

花の百名山富良野岳高山

植物ガイドブック制作事業

「花の百名山」十勝岳連峰・富良野岳に咲く高山植物のガイドブックを道内在住の野草愛好家監修のもと制作します。掲載写真は一般登山愛好家などからも募る全員参加型の企画とし、各種デザインは地域の特色に理解のある富良野圏企業に依頼します。完成したガイドブックは有償の頒布とし、町内事業者が経済的恩恵を受けられるように取り組みます。併せてインターネット上の公開ページを整備し、本事業の幅広い周知を図ります。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

上富良野町は、北海道のほぼ中央に位置し、人口約9,800人(令和6年3月末)、面積237.1平方キロメートルの町です。雄大な十勝岳連峰と波状丘陵が織りなす美しい景観が魅力で、町花であるラベンダーをはじめとした色彩豊かな花畑や、極寒地特有の自然現象であるサンピラー、ダイヤモンドダストなどを雄大な景色とともに楽しめる全国でも稀有な町です。山岳トレッキングやスノーシューなど、自然を活かしたアクティビティも豊富で、四季を通じてイベントも盛んに開催されており、ラベンダーの開花に合わせた「ラベンダーフェスタかみふらの」は、毎年約4万人が訪れる人気のイベントとして広く知られています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

毎年6月下旬から9月中旬にかけて、富良野岳の高山植物のハイシーズンになると、高山植物の開花状況や開花場所について、町への問い合わせが多く寄せられます。現時点で、富良野岳の植生について網羅的に紹介されている媒体や発行物が無く、各種SNSや登山情報アプリに投稿されている登山活動日記の情報を元に推測でお答えしている状況です。富良野岳の魅力を多くの人により深く知ってもらうために、正確な情報が掲載された富良野岳高山植物ガイドブックの必要性を強く感じ、本事業の企画に至りました。

本事業実行後に期待される効果

登山者は富良野岳花ガイドブックを携帯することで、富良野岳の高山植物について深く学ぶことができるようになります。山を歩くだけよりも一歩踏み込んだ体験を通じて、富良野岳の魅力をより一層認識してもらうことが期待されます。十勝岳連峰登山は、美瑛町(望岳台)からのルートが注目されがちな状況が続いている中で、上富良野町を起点としたルートにも注目してもらえる取り組みとして非常に有効であると考えています。

2024年度選定事業

中間報告

上富良野町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

予定通り進行中

事業を実施することで発生した課題や問題

自然相手なので、登山のスケジュール管理(登山は監修者メイン)

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

ある程度長期滞在をして登山していただいた。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

調査登山、一般公募期間が終了したので、発行に向けてガイドブックのデザインをしていく。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

特に山好きの町民や近隣の登山ショップから好意的な声をいただいています。

2024年度選定事業

日高町

町民学芸員と目指す

【郷土愛あふれる日高町】実現事業

本事業は、日高町にある植物に関連したアイヌ語地名が残る場所に焦点を当てた町民参加型の郷土の魅力再発見事業です。1年目では参加者は現地に徒歩で訪れ、専門家や職員による解説を受けつつ植物のフィールド調査を実施、図書館や郷土資料館にて調査結果の発表を行います。2年目は1年目の調査結果をもとに参加者が学芸員となり研究成果を発表し、事業概要や成果を掲載したハンドブックを一般向け・子ども向けの2種類発行します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

日高町は日高管内の西部に位置する人口約1万1千人の小さな町です。2006年に旧日高町と旧門別町が飛び地合併し、現在の日高町となりました。日高地区と門別地区の間を沙流川が流れ、太平洋にそそぎ、山も川も海もある自然豊かな町です。産業としては、競馬のサラブレッドの生産が盛んで、町内には門別競馬場があります。また、国指定の史跡・アッペツチャシ跡や国の登録有形文化財・飯田家住居、道指定史跡・門別富仁家盛土墳墓群等の文化財があります。

郷土資料館では町内の歴史・自然・文化を展示しています。中でも、町内のシノタイ遺跡から見つかったメカジキの送り場を復元した展示は、アイヌ文化を知る上で貴重な地域資料です。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

日高町には、アイヌ文化に限らず歴史・自然に関して町民でも知らない地域の宝が多い。過去には日高町には郷土の歴史を研究するグループが存在したが、現在は解散してしまっている。町の歴史や自然に対する関心も薄くなり、個人的に学ぶ方がいても、発表の場がない。さらに、事業を効果的に実施するためには郷土資料館の広報力をUPする必要があるが、そのための備品も不足している。日高町の魅力、「日高町らしさ」を町内外に伝え、発信していくことができる人材を育成していくことが今後の日高町の大きな課題の1つといえる。

本事業実行後に期待される効果

事業で経験して得た「学ぶ姿勢、調査・研究方法、プレゼン方法」をもとに、生まれ育った郷土に関する事柄を自発的に学び、町内外にその魅力を発信する人材の輩出や、地域の応援団(ボランティア、郷土史研究会等)が生まれることが大いに期待できます。日高町には国・道指定の文化財の他、当館収蔵資料含め未公開・未活用の文化財が多い。今回の事業を契機に日高町の文化を学ぶことで、郷土愛を醸成することができます。

2024年度選定事業

中間報告

日高町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

内容

サルフト調査隊を設立し、町民(隊員)と共に町内に残る植物に関連したアイヌ語地名の場所に訪れ、植物観察やアイヌ文化について学ぶ。

実施日と参加者数

第2回 サルフト調査隊-富川自然公園

8月30日 8名(野外調査と屋内研究)

第3回 サルフト調査隊-富川さるがわせせらぎ公園

9月20日 7名(野外調査のみ)

事業を実施することで発生した課題や問題

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

総括的内容の館内展示を予定。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

2024年度選定事業

石狩市

スクールバス・デマンド

交通等地域公共交通再編事業

浜益区内のデマンド交通事業やスクールバス・混乗事業など移動に係る事業を一元的に担う移動プラットフォームを地域に創出し、1台の自動車でマルチタスクを行い、人的・物的リソースを効率的に動かせる仕組みを構築します。デマンド事業のアナログで属人化していた配車管理や予約管理のシステム化の推進や自動車をバスからワゴン車にダウンサイズし大型免許ではなく1種免許で運転可能とすることで、人的リソースを確保します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

札幌市の北側に隣接し、総面積は722.33平方キロで、西側一帯は石狩湾に接しています。昭和40年代までは、豊かな自然資源を利用した農水産業等の第一次産業が中心でしたが、宅地造成や石狩湾新港地域の開発に伴い、第二・第三次産業が増加。業種別では、第三次産業の卸売・小売業が最も多く、次いで建設業、医療・福祉、運輸業、郵便業となっています。北海道の中でも温暖で四季の変化に富み、台風の影響も極めて少なく、対馬海流の影響による海洋性気候で、冬期間の気温も零下10度以下になることは少なく、寒暖差もそれほど大きくありません。積雪も12月から3月頃までで、最深積雪は120センチ前後です。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

本事業実行後に期待される効果

2024年度選定事業

中間報告

石狩市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

運転手不足解消及びデマンド交通利便性向上のための車両を購入し、これまでアナログで実施していた運行管理についてシステムを導入した。(運行開始は10月1日から)

事業を実施することで発生した課題や問題

手作業で実施していた作業等をシステムに落とし込むための引継ぎ作業等に課題を感じた。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

予約担当者及び実際に運行しているドライバーへシステムベンダーと一緒に聞き取りを行い、適切に内容をシステムに反映するように努めた。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

システム変更に伴う周知を住民向けに行うと共に、利用実績の向上に向けた周知等も図っていく。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

運行開始が10月1日からのため、今後住民からの反応について収集する。

2024年度選定事業

幕別町

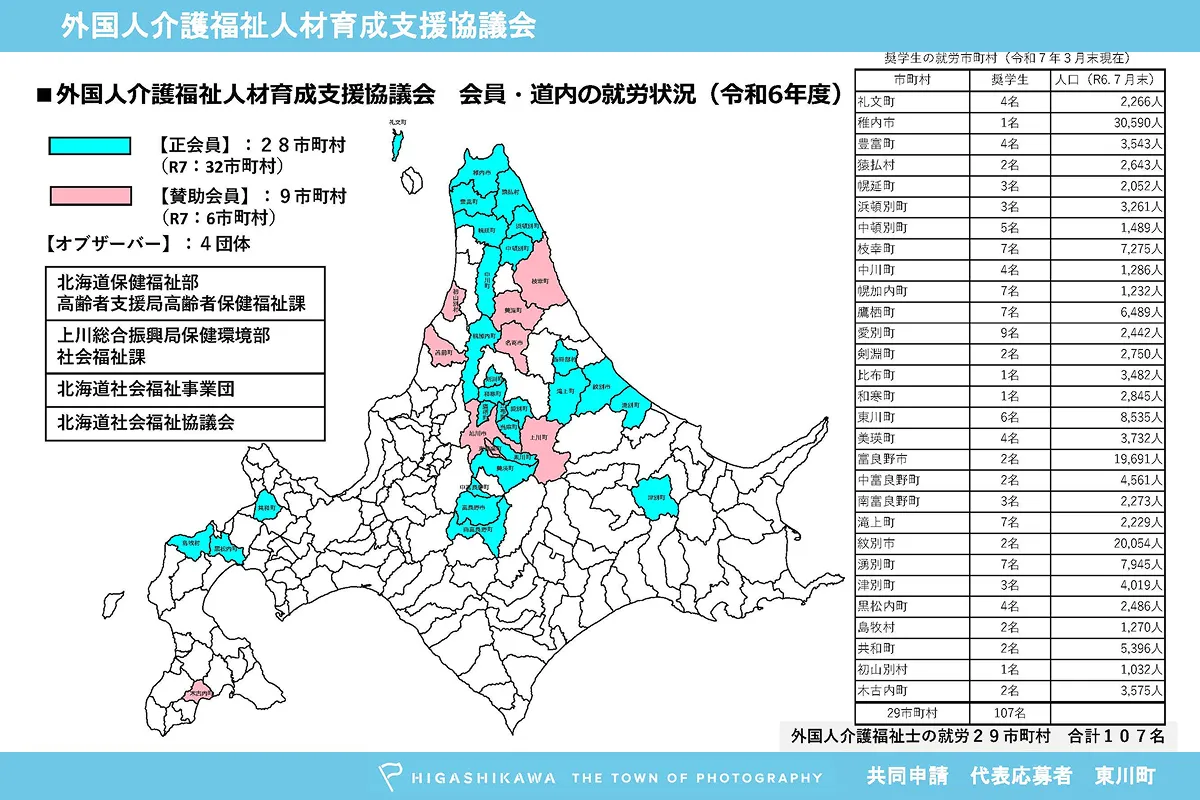

子育て家庭への読書文化の

醸成応援事業

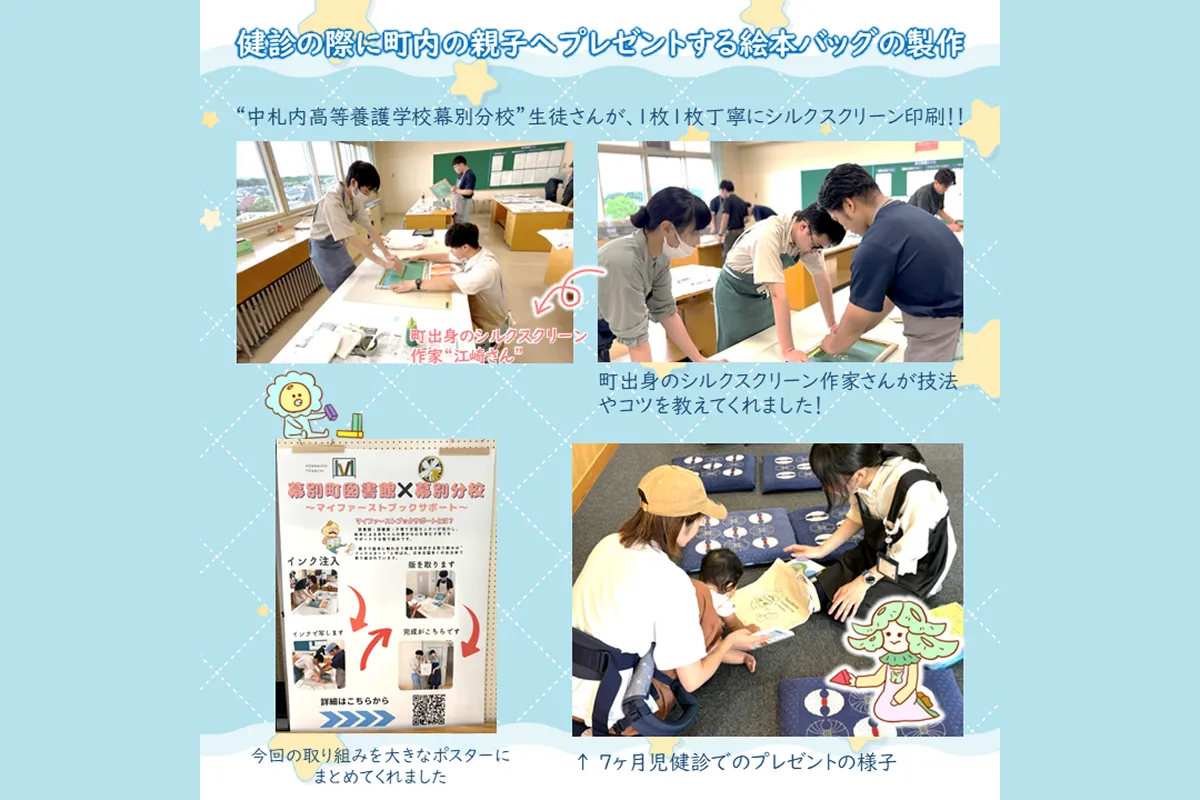

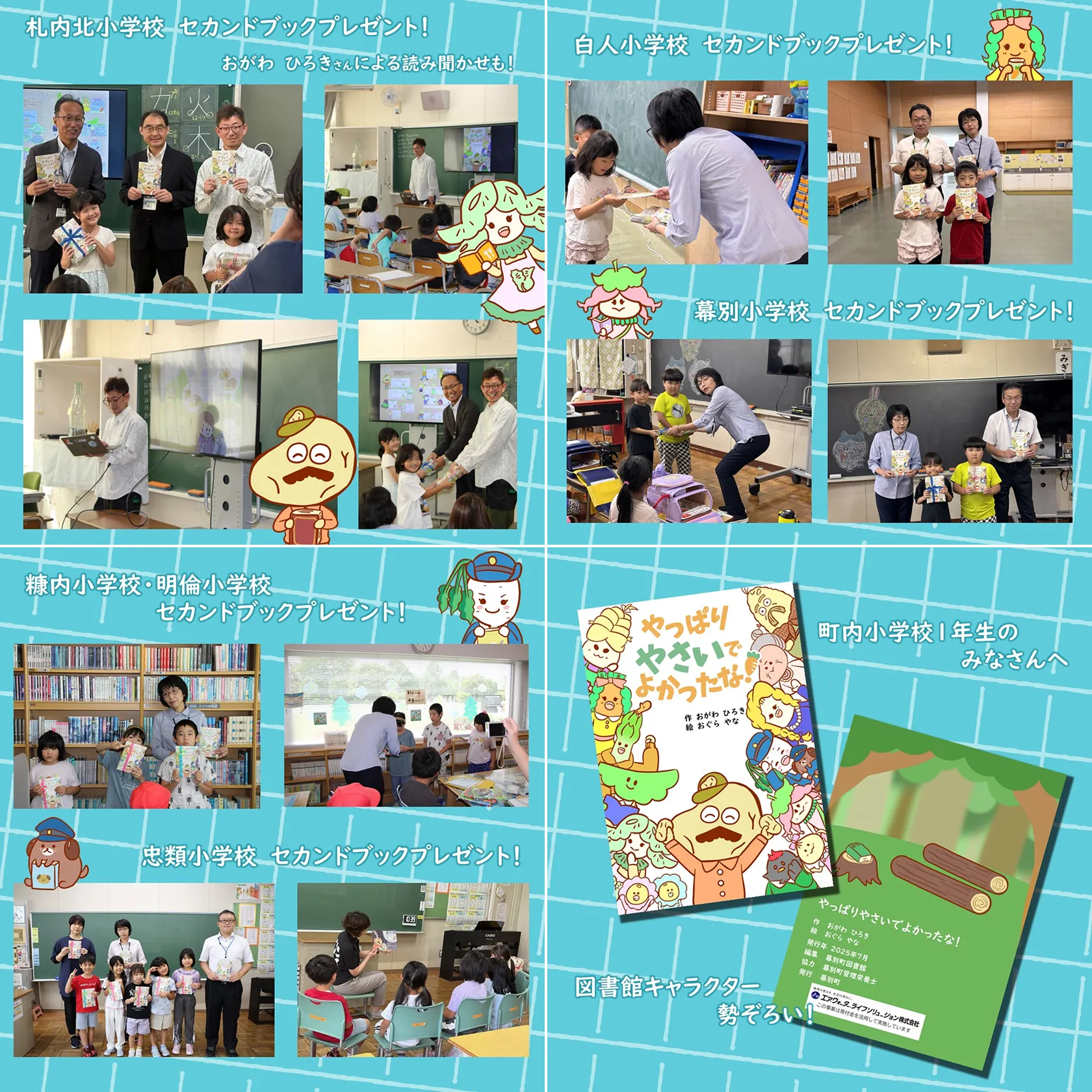

本町では7・8か月乳児検診で、司書による読み聞かせのコツの説明とともに絵本1冊と町内の中札内高等養護学校幕別分校の生徒が作成した絵本バッグをプレゼントしています。このような従前の読書文化醸成の事業に加え、地球環境に配慮した素材のバッグ制作や地球環境・ウェルネスに関する図書貸し出しセットの設置、小学校入学時にエコ食育、環境をテーマにしたオリジナル絵本の制作・プレゼント、自然・エコに関する絵本作家のワークショップを実施します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

パークゴルフ発祥の地、そしてナウマン象の化石骨が発掘された地として知られる幕別町は、十勝平野の中央部からやや南に位置し、肥沃な土壌と気候に恵まれた自然環境が特徴です。基幹産業である農業が盛んに行われ、また、多くの観光資源に恵まれており、魅力にあふれるまちです。近年、5人のオリンピック選手を輩出しており、幅広い方々がスポーツに親しんでもらう施策に取り組んでいる他、高校生世代までを対象とした医療費助成をはじめとした子育て支援に取り組んでいます。町民と行政の協働によるまちづくりの実践を通し、みんながつながるまちを目指し、「まくべつの躍進」に向けて取り組んでいます。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

全国で街の書店が減少していることから国が本格的支援に乗り出しています。十勝においても大型書店が相次いで閉店しており、出版文化産業振興財団の調査では、書店がない市町村の割合は北海道において42.5%と5割に近づいています。「読書文化」という言葉があるように、本は創造力を豊かにし、物事の理解力を高めることができるものです。中でも絵本は幼少期から手にでき、親子がともに感性を高めることができることから、読書機会を提供する図書館の役割がさらに深まっていると考えます。また、読書文化の醸成には多角的な視点が肝要であることから、地域の力を生かすことが必要不可欠です。

本事業実行後に期待される効果

各関係機関との連携や地域の力を活用し、読書習慣を継続する取組および絵本作家のワークショップを実施することで、本を核とした地域の活性化を図ることが期待されます。加えて、地球環境に配慮した絵本バッグのプレゼント、地球環境・ウェルネスに関する絵本や育児書などのセットの貸出によって、家庭や地域全体で社会課題について考える機会の創出が期待されます。

2024年度選定事業

中間報告

幕別町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

各月齢に応じた自然・食育等の関連図書セットの追加及び貸出、新一年生へのオリジナル絵本のプレゼント、道内在住の絵本作家による自然に関するワークショップを開催し、予定していた事業をほぼ実施しました。

事業を実施することで発生した課題や問題

事業の周知について、どのような媒体・方法が有効かを検討するのが課題でした。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

子育て世代にはSNS・ホームページや配布するパンフレット、その他の地域の方には町広報誌で周知を行いました。取組を幅広く知ってもらうため新聞社へ依頼し、記事掲載をしていただきました。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

図書セットをより広く活用してもらうため、より一層の周知を行います。また、オリジナル絵本の読み聞かせなどを実施し、食育及び地域学習の推進など効果的に活用しています。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

オリジナル絵本については、一部、作者による読み聞かせを行いプレゼントすることで食育の推進が図られ、児童から嫌い・苦手な野菜を食べようと思った等の感想がありました。また、親子で絵本を借りに来たり、オリジナル絵本を購入したいという問い合わせもあり、地域住民の本への興味関心につなげることができました。

2024年度選定事業

中川町

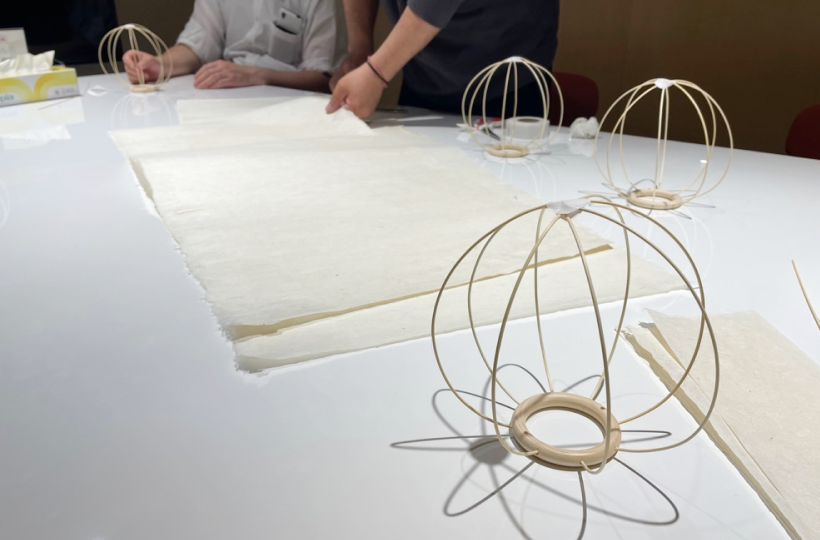

地域内での木材加工による

製材活用事業

木材の有効活用を図るため、移動式製材機を購入し、現地で製材後、道内の木工作家や家具作家に木材を供給します。これにより町内で活動する「木材流通コーディネーター」が丸太だけではなく付加価値のついた板や柱などの製材を販売できます。また、町内外の木工作家や家具メーカーに試験木材を提供して品質の試験を行います。これらの事業から中川町が進める「なかがわスタイルの小屋づくり」に用いる建築材等を地域内で供給することが可能になります。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

中川町は北海道上川地方の最北部に位置し、東に北見山地、西に天塩山地を望む山間の町です。この山間を流れる天塩川とその支流域に沿って南北に長く拓けた地形をしており、平野部は肥沃で農耕に適しています。基幹産業は農業と酪農で、道北の広大な土地と自然環境を活かした放牧酪農が盛んです。近年は地域おこし協力隊制度を活用した移住・定住推進、産業振興に取り組んでおり、協力隊(移住者)が中川町をフィールドに自分のやりたいことができる環境づくり、サポート体制の強化に努めています。協力隊の活動や地域住民との交流から地域課題を解決するヒントも生まれており、移住者と住民が一体となってよりよいまちづくりを目指しています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

中川町は面積の87%を森林が占める森林の町で、かつては林業と木材産業によって栄え、最盛期には7,337人が森に関わって暮らしていました。町には7つの木工場がありましたが、略奪的な林業による資源の枯渇や外国産材の流入によって多くの木工場が倒産し、今では1軒も残っていません。豊かな森林資源を抱えながらも、地元の木材を町内で用いる場合、伐採された丸太は主に旭川市で木材に加工され、再び陸送されて中川町に戻ってきます。輸送コストの兼ね合いから森林資源はできる限り近くで使うことが望ましいです。さらに運ぶ場合でも未乾燥の丸太は、水分を含み、積み重ねても隙間が出てスペースを余分に取ってしまうため、効率よい輸送が困難という課題があります。

本事業実行後に期待される効果

2024年度選定事業

中間報告

中川町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

試験稼働を開始し、魚道で用いる木材や移住住宅用木材の製材を開始した。

事業を実施することで発生した課題や問題

製材後の用途によっては、人工乾燥や加工が必要となるので、その経費やコストが課題。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

現状は人工乾燥や加工が必要ない場所に利用している。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

冬期の間伐など、木材生産が完了するまではお休みし、製材した木材を天然乾燥するなどして来期に備える。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

既設の砂防ダムの改良によりサケマス類の移動の連続性を確保するため、魚道のサイズに適した木材を生産できたことによって、サケが遡上するようになったなど、地域住民からも好評をいただいている。移住住宅への活用は天然乾燥後になるため住宅などへの活用はこれから。

2024年度選定事業

三笠市

バイオマス作物栽培による食のまちづくり推進事業

2050 年までにゼロカーボンシティ実現のため、土壌への炭素貯留機能が大きい草本系バイオマスのジャイアントミスカンサス(以下 GM)を栽培し、GMを燃料としてバイオマスボイラーをハウスの加温に活用し、冬期におけるゼロカーボン作物の栽培を目指す。ゼロカーボン作物は、将来的に三笠高校の高校生レストランなどで料理に使用する。令和6年度からGM栽培を開始、市内農業法人のイオンアグリ創造㈱に栽培管理を委託、農研機構より栽培に係る技術指導を受けている。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

南空知に位置し人口は7,300人ほどで、面積の 86%を森林が占める。かつては炭鉱で栄え産業遺構が残る。現在の基幹産業は農業であり、米や玉葱、メロンやスイカなどが生産されているほか、寒暖差の大きい気候とミネラル分の多い土壌があることから良質なぶどうの産地である。近年は山﨑ワイナリーをはじめとするワイン農家が誕生し、そのワインは高く評価されている。また、平成24年に道内唯一の食物調理科単科校として三笠高校が開校し、生徒が調理師やパティシエを目指して研修する高校生レストランがある。

こうした本市の特性を生かし、令和3年に「食のまちづくり基本条例」を制定し、魅力あるまちづくりを進めている。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

近年、温室効果ガスの排出量増加に伴う地球温暖化に起因する気候変動が国際的な問題となっていることを受け、当市では令和3年度にゼロカーボンシティ宣言をし、2050年までにCO2の実質排出量ゼロを目指す。

また、炭鉱まちとして発展したが、石炭産業の縮小とともに人口は最盛期の約6万3千人から約7,300人まで大きく減少したことに加え、老齢人口割合が約47%であることから、産業の衰退や人口減少抑制が喫緊の課題である。市内農業者においても高齢化が進み、後継者不足や遊休農地の増加が課題となるほか、特別豪雪地帯に指定されている当市では平均累積降雪量が8mを超えるため、冬季間は作物栽培が困難な状況となっている。

本事業実行後に期待される効果

GM栽培により土壌への炭素貯留及び農業ハウスの加温が化石燃料を用いずに可能となり、脱炭素化を図る。加えて、遊休農地の活用及び栽培管理に要する労力とコストの削減、ハウス加温による通年栽培が可能となり収量増加が期待されることなどから、農作業の効率化に寄与し、農業者担い手確保の一助となる。また、ゼロカーボン作物として付加価値がついた作物を三笠高校及び同校卒業生などと協働で商品開発することで食のまちづくりを推進する。

2024年度選定事業

中間報告

三笠市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

①ジャイアントミスカンサス(GM)の栽培管理

R7.4月 GM(イリノイ)の株分けおよび育苗を実施し、約200株を増株

R7.6月 GM約1,200株を定植(イリノイ500株、MB-1 500株、株分け約200株)

R7.6月以降 除草管理

②バイオマスボイラーの導入による熱利用の検証

R7.4月 GMをチップ、ペレット、ブリケットの3種に加工した状態での燃焼試験に係る実施計画の策定(ペレット、ブリケットには1割程度の農業残渣を混合)

R7.6~7月 GMチップ及び農業残渣の事前分析(含水率、組成成分、発熱量など)

R7.8~9月 ペレット、ブリケット(いずれも農業残渣混合含む)の製造および調達

事業を実施することで発生した課題や問題

①ジャイアントミスカンサス(GM)の栽培管理

②バイオマスボイラーの導入による熱利用の検証

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

ジャイアントミスカンサス(GM)の栽培管理については、電気柵を急遽設置し鹿の進入を防止するほか、当初想定の人工・頻度より多く除草を実施して対応した。

バイオマスボイラーによる熱利用の検証については、R7.11月に予定している実機ボイラーでの燃料送り出し試験で、混合ペレットが安定的に供給できるかを確認する。安定的に供給できない場合、ペレット製造の手法を模索する。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

根雪まで除草管理を続け、定植したGMの調査を実施。10月以降は簡易装置および実機ボイラーで燃焼試験・分析を行う。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

事業完了していないため未計測。

2024年度選定事業

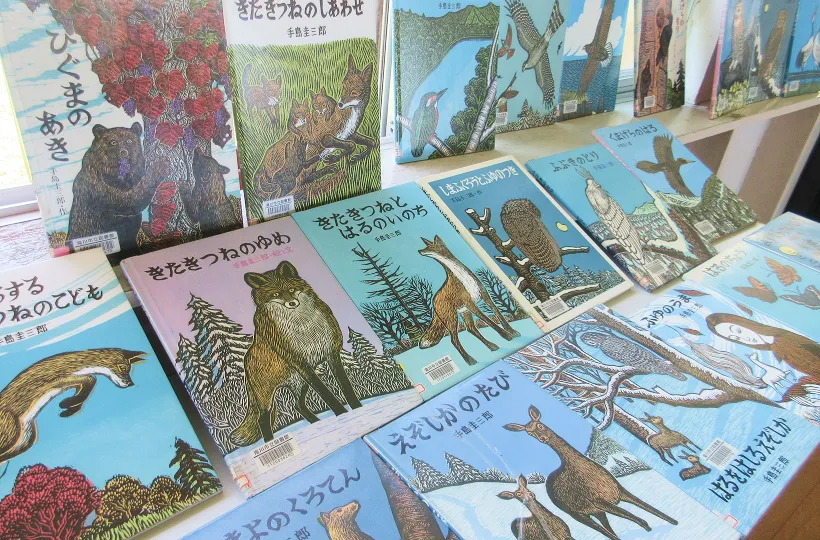

新ひだか町

新ひだか町図書館・博物館

10周年記念絵本制作事業

新ひだか町図書館・博物館10周年を記念し、新ひだか町図書館のオリジナルキャラクター「本馬(ほんま)くん」の絵本を制作します。ストーリーは町民から公募し、イラストは本馬くんをデザインしたイラストレーターのおがわじゅり氏に依頼します。絵本は千冊制作し、町の図書館、学校図書館での貸出、新小学1年生への無料配布(5か年継続)のほか、ふるさと納税への返礼品としての活用も検討しています。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

本町は、平成18年3月31日に「静内町」と「三石町」が合併して誕生した町で、日高管内の中央に位置し、峰々が連なる日高山脈を背に、雄大な太平洋を望む、四季を通じて温暖な「涼夏少雪の郷」です。

春には約7㎞にわたって二千本を超える桜が咲き誇る「二十間道路桜並木」に全国から多くの観桜客が訪れます。

主な産業は、日本一の生産頭数を誇る軽種馬を始め、道内有数のミニトマトや花きの産地でもあります。さらに、恵まれた自然環境の中で古くから昆布の漁場として栄え、ウニや鮭などの海産物の他、黒毛和牛「みついし牛」、低たんぱく米など農畜産物が四季を通じて楽しめるまちです。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

本事業実行後に期待される効果

2024年度選定事業

中間報告

新ひだか町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

絵本作成に向けて、図書館キャラクターを主人公としたえほんシナリオを募集する「本馬くんえほんシナリオ大賞」を実施し、応募総数 66 作品の中から受賞作品を決定しました。5月には授賞式を行いました。

現在は、大賞作品をイラストレーターと打合せしながらイラストを作成しているところです。

事業を実施することで発生した課題や問題

シナリオ大賞に沢山の応募をいただいたため、審査に時間がかかりました。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

シナリオ大賞の審査に作品数があったため時間はかかりましたが、図書館キャラクターの「本馬くん」がいかに魅力的に描かれているか、また絵本として楽しいものになるかを考えるとおのずと作品が絞られてきました。そのため選定委員会で自信をもって大賞作品を選ぶことができました。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

絵本を完成させ、新年度の新1年生に配付するよう準備を進めていきます。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

2024年度選定事業

厚真町

森林を活用した体感型企業研修による

関係人口創出事業

厚真町の魅力的な森林空間と、多様な森林事業者のリソースを活用して、健康・観光・教育等の体験コンテンツと森林を掛け合わせた企業向け森林サービス「体感型企業研修(仮称)」を構築します。企業が求める研修を把握し多様な森林コンテンツを研修プログラムとして構築するほか、企業受入窓口のワンストップ化を行います。また研修参加者の事前学習、町の基本情報、研修アーカイブなどをまとめたメタバースを作成します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

厚真町は、札幌市や新千歳空港から近く好アクセスの地域です。基幹産業は水稲を中心とした農業で、作付面積日本一を誇る「ハスカップ」を地域ブランド作物として推進しています。観光では、道内屈指のサーフスポットである浜厚真海岸、抜群なロケーションのなか滞在できるキャンプ場が人気です。近年、ローカルベンチャー(以下LV)を志す者が集まる地域となっており、本町をフィールドに様々なチャレンジが生まれています。林業においては、伐る・使う・植える・育てるを持続的に行う循環型林業が行われており、森林に関わる人材も育っています。胆振東部地震から6年が経過し、内外の人材を活用した創造的復興に向けて取り組んでいます。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

本事業実行後に期待される効果

健康・観光・教育等と森林コンテンツを掛け合わせた森林サービスを体感型企業研修として提供することで、企業側にとっては社員のウェルネス向上、チームビルディング、新規事業創出に向けた新しい視点の獲得を期待し、森林事業者にとっては新たな収益確保、新たな事業機会の創出、林業の魅力向上の機会を得られます。町においては、町内外の人・企業が森林空間で協働・協業を図ることで、創造的復興の加速や関係人口増加による地域活性化を目指します。

2024年度選定事業

中間報告

厚真町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

事業を実施することで発生した課題や問題

課題は、今後のメタバースver1完成及びモニターツアー後のブラッシュアップに訪れると思っています。現状においては、関係するメンバーが多いことから、皆さんの思いを一つの形として具現化するにあたり、どうしても会議の回数や時間を多く要してしまう点は苦労した点です。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

方向性や内容の決定に向けては、対話を重ね同じ方向を向いて活動出来ているため、解決できなかった点は現状ありません。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

上半期は対話・会議がメインとなりました。下半期は、実際のモノ・コトを見てブラッシュアップしていくフェーズになります。より良いものが出来上がるよう、モニターツアー等でいただいた意見を反映していきます。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

現状はありません。

2024年度選定事業

旭川市

旭川市スタートアップ・エコシステム構築プロジェクト

旭川大雪圏域にてスタートアップ・エコシステムを構築し、アントレプレナーコース新設予定の旭川市立大学の取組と補完し合いつつ経済的価値と社会課題解決が両立する事業創出に取り組みます。アントレプレナーシップ教育では、高校の探求事業で活用する教材の作成、高校・大学生対象の体験プログラムの実施体制の構築を行います。また、スタートアップ育成のためアクセラレータープログラムの構築やEZOHUB TOKYOなど首都圏と連携を強化します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

当市は、大雪山・十勝岳連峰の雄大な山々を背景に、石狩川など多くの河川が街中を流れ、四季を通じて彩りが豊かな風光明媚なまちです。また、北海道の中央に位置し、就航率の高い空港と道内各地につながる鉄道、道路を擁し、交通・物流の要衝であり自然と都市機能が調和した北・北海道の拠点都市です。

雇用者の8割以上が第3次産業ですが、家具・木製品、機械・金属、食品加工等の分野で高い技術力を持つものづくり企業が集積しています。

また、旭川家具がデザインの追求に取り組んできた結果、2019年にユネスコ創造都市ネットワークのデザイン分野での加盟認定を受け、デザインが地域の文化として浸透し始め、発展を続けています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

国内

2022年「スタートアップ育成5か年計画」策定。スタートアップを生み育てるエコシステム創出を推進。人口減少・少子高齢化や多様化・複雑化する社会課題を抱える中、地方都市は気候変動対策や食糧自給基盤整備等、役割の重要性が増加。

道内

道、経産局等が連携しSTARTUP HOKKAIDOプロジェクトを実施。当圏域への機運醸成・波及には至っていない。

地域

若者流出対策として企業誘致や地元就職促進のほか,起業する選択肢を支援する仕組みが必要。

当圏域

市立大学や高専等の高等教育機関、デザイン視点を取り入れたまちづくりを推進する旭川デザインプロデューサー等の人材が豊富で、ビジネスの力で課題を解決するポテンシャルを有する。

本事業実行後に期待される効果

人材育成と若者地元定着

若年層が起業を知り、体験し、ロールモデルに出会うことで地元に残る選択肢が増え、人口流出緩和に繋がる。また、挑戦する若者の創出・増加にも繋げ、将来の可能性を広げる。

地域のリソース活用による社会課題の解決

社会課題をビジネスの種と捉える視点を持つ人材が増えることで、行政だけに頼らず圏域内の産学官民が連携して課題解決に取り組み、持続可能な地域社会の構築につながる。

2024年度選定事業

中間報告

旭川市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

事業を実施することで発生した課題や問題

②のプログラムにおいて、高校生や大学生への周知が課題となった。また、学校によってテスト等の日程が微妙に異なる部分も、日程を組むうえで苦労した。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

事業者と連携して各学校に直接訪問や電話をかけたほか、市内の学生向けイベントに来場している学生に声がけするなど、なるべく接触点を増やすようにした。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

取組途中であるため、特にありません。

2024年度選定事業

登別市

登別海岸藻場再生×ブルーカーボン推進事業

地域の漁業関係者(いぶり中央漁業協同組合および漁業者)などの多様なステークホルダーと連携し「持続可能な循環型藻場再生モデル」の構築を目指します。モニタリングや海藻養殖、新系統種苗の開発といった藻場再生事業、再生藻場の価値化のため商品開発やイベント開催、ブルーカーボンクレジット認証取得調査を行います。また、藻場再生状況、CO2吸収量などの海のマップ化、マップの活用法を大学生ビジネスコンペやワークショップにて検討します。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

登別市は、北海道中央南西部の太平洋岸に位置し、豊富な湯量と多種の泉質を誇る登別温泉と山間の静かなカルルス温泉を中心に地獄谷、大湯沼などの自然資源に恵まれ、全国にも名だたる温泉観光地として発展しています。特に、登別温泉は硫黄泉や食塩泉など9種類もの泉質があることで知られています。

また、温泉資源に限らず山や海に囲まれたまちの特徴を活かした酪農や漁業も盛んであり、登別ブランドにも認定されているのぼりべつ牛乳やのぼりべつ牛乳プリン等があるほか、市内には登別漁港や鷲別漁港があり、スケトウダラや毛ガニ等、季節によって様々な魚介類が水揚げされるといった一次産品の魅力にも溢れています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

登別市の水産業は、スケトウダラやサケなどの豊かな海洋資源に恵まれていますが、近年、藻場の減少や海水温の上昇、漁獲量の減少といった深刻な課題に直面しています。なお、今年は、北海道全域で昆布の生産量は過去最低となっています。

藻場の減少は、海藻の生産の減少だけではなく、魚介類の産卵や生育の環境を悪化させ、漁業資源の減少につながり、地域の水産業に影響を与えています。さらに水産加工業や小売店など地域関連産業や登別温泉宿泊施設など観光業にも悪影響が及んでいることから、持続可能な水産業の維持のため、すべての基盤となる藻場の再生と藻場の価値化により永続的に藻場再生に還元する仕組みを構築することが急務です。

本事業実行後に期待される効果

海洋生態系の回復と漁業資源の持続的な利用が可能となるほか藻場再生海域で生産された水産物を活用してストーリーのある新商品を開発することで、新たな流通加工のサプライチェーンが創出されます。さらにブルーカーボンのクレジット化により、新たな付加価値=収益源が見込まれ、これまで手付かずであった海の可視化は、より低コストのクレジット創出やTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への反映など、本事業の持続性が期待されます。

2024年度選定事業

中間報告

登別市

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

本事業は、登別市沿岸において減少が続く藻場の再生と、その再生によって得られる環境価値・経済価値を循環的に地域へ還元することを目的に、2025年度から取り組んでいるものです。2025年9月末時点における進捗としては、まず海域の現状把握を目的としたモニタリングを中心に、潜水による藻場の目視観察、計量魚探による海藻分布の把握、水温連続観測、水質調査などを実施し、藻場環境のベースラインデータを収集しています。また、魚群探知機を活用した簡易調査手法の開発も同時に進められており、今後の調査の効率化につながる成果が得られつつあります。

さらに、藻場再生の実装フェーズとして、母藻の確保および種苗糸の生産を9月中に実施し、11月にはロープ設置による種藻場の整備を予定しています。

加えて、再生藻場の価値化に向けた取り組みとして、登別温泉調理師会と連携した商品開発の検討を進めており、10月には勉強会を共催予定です。また、環境教育の側面では、10月1日に市内保育所にて子ども向け「海のねんど教室」を実施予定であり、地域への理解促進にも力を入れています。全体として、事業は概ね当初計画どおり順調に進捗しています。

事業を実施することで発生した課題や問題

本事業の遂行においては、自然条件、漁業活動との調整、関係者間の認識の違いなど、複数の課題が複合的に生じました。とくに現場で顕在化したのが、「ウニの密度管理」に関する調整です。本来この対策は、過剰なウニの摂食により藻場が消失する“磯焼け”を防ぐための重要な手段ですが、一部のウニを漁獲対象とする漁業者からは「資源の放流や移植が漁獲量に影響するのでは」といった懸念の声が寄せられ、保全区域の設定や実施場所の選定に時間を要しています。

また、ロープ設置による種藻場づくりについても、本地域は通年多様な漁業を営んでいる漁業者が多く、時期的に他の漁業作業と重なるため、漁業者の作業負担との調整が必要でした。一方で、ロープ設置そのものに対して「自分たちの漁場を自分たちで守りたい」との意欲的な声もあり、主体的な関与を望む漁業者との調整が求められる場面もありました。

自然条件に関する課題としては、潜水調査や魚探観測の実施時に、天候やうねりによる海況の変化で急なスケジュール変更を強いられることもありました。繁茂期を逃すとデータの正確性に影響するため、限られた期間内での調査・対応には慎重さと柔軟性が必要でした。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

ウニの密度管理に関する課題に対しては、まず漁業者の懸念や疑問の声を正面から受け止め、科学的な根拠や再生藻場の意義をわかりやすく伝えることに努めています。現時点では、「移植や密度管理により将来的に藻場が回復し、ひいてはウニ資源にも良い影響をもたらす可能性がある」といった説明を行ってはいるものの、すべての関係者からの十分な理解を得られているわけではありません。そのため、今後も定期的な意見交換会や現場での説明を重ね、実例やデータをもとに段階的な合意形成を図っていく必要があると考えます。

場所の選定については、漁場利用への影響を最小限に抑えるよう、複数の候補地点を比較検討しながら進めています。また、当該区域の管理方法や実施時期についても、可能な限り漁業者の意見を反映することで、現場との信頼関係を築きながら丁寧に進めていく方針です。

一方、11月に予定している種藻場づくり(ロープ設置)については、逆に漁業者から「自分たちの漁場は自分たちで守りたい」「設置作業に自ら関わりたい」といった前向きな声が上がっており、「漁業者主体」での展開が期待されています。この動きを受けて、調査会社と連携して、必要資材の準備や作業手順の整理、注意点の共有など、漁業者が安全かつ円滑に取り組めるような体制整備を進めています。

自然条件への対応としては、調査の予備日設定や、複数の測定手法(例:ダイバーによる目視/魚探/水中カメラ等)の併用体制を確保し、臨機応変なオペレーションで対応しています。特に漁船搭載の既存魚探を活用した簡易調査法の実証も進めており、天候に左右されにくい体制づくりを推進しています。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

2025年10月以降、来年3月末にかけては、現場調査・藻場造成・価値化・可視化の3軸を連動させながら、事業の後半を本格的に進めていきます。まず現状把握では、11月に予定されている水質調査を実施し、通年での環境変化を捉えるデータの蓄積を行います。あわせて、水温連続観測(9月終了)と組み合わせた分析を通じて、今後の再生活動の基礎となるデータベースの拡充を図ります。

一方、藻場造成では、9月に確保した母藻を用いて生産した種苗糸を、11月にロープへ設置し、人工的な種藻場として整備します。同時に、新規基質の投入も11月中に実施予定であり、藻類の定着環境を段階的に整える計画です。また、ウニの密度管理を兼ねた移植については、食害の抑制と再生藻場の保全を目的として、11月に藻場保全区域の一部で実施を予定しています。

再生藻場の価値化については、10月1日に登別温泉調理師会と共催で商品開発に向けた勉強会を開催予定です。再生海域で水揚げされた魚介類や海藻を活用し、地域の魅力と一体化したストーリー性のある新商品の方向性を協議します。また、同日には市内の保育所で、子ども向け環境教育イベントとして「海のねんどの教室」を開催し、藻場の役割や地域資源の循環について親子で楽しく学ぶ機会を創出します。

さらに、海の可視化に関しては、魚群探知機器メーカーの古野電気株式会社と連携し、継続した海藻の分布状況の把握に努め、CO₂吸収量、生物多様性等の指標を取り入れた「海のマップ化」の企画・設計を進めていきます。大学生とのワークショップも時期や内容を現在調整中であり、2026年2月までには参加型ディスカッションを実施予定です。

ブルーカーボンのクレジット化に関しては、引き続き文献調査と現状の藻場状況の把握に努め、外部有識者と連携して認証要件の整理や評価手法の検討を進めるとともに、専門用語を避けたわかりやすい説明資料を作成し、今後漁業者を含めた地域住民への共有・対話に活用し、事業の効果と意義の共有が求められています。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

本事業は、環境保全にとどまらず「地域全体で藻場を守り・活かす」ことを目指した取り組みであり、地域住民や事業関係者からは一定の理解と共感いただけている実感を得ています。特に、漁業者からは「漁場の変化が年々激しくなる中で、藻場の再生に取り組むことの意義は大きい」との声があり、現場での参加意識が少しずつですが高まっています。また、保育所や教育関係者からは「子どもたちに自然環境の循環を体験的に学ばせる良い機会」として、環境教育イベントへの期待が寄せられています。

このような反応を受けて、地域の小売店等からも「地元小学生向けワークショップ」の開催を希望する声も上がっており、地域内での波及的な効果が見られはじめています。また、漁業者や観光関係者との意見交換の中で、「再生藻場の恵みを“地域ブランド”として発信する視点が重要」との認識も共有され、将来的な流通・PR戦略の可能性も広がりつつあります。

2024年度選定事業

中間報告

積丹町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

地域関係者や協力団体と連携しながら順調に進めています。現在は、①エコツアーWebサイトの制作(完了)、②資料の収集関連(実施中)、③エコツアーの実施(準備中/11月末に完了予定)の段階です。

事業を実施することで発生した課題や問題

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

今後の約6か月間につきましては、これまでの進捗を踏まえ、地域連携をより重点に進めます。

特に、エコツアーの実施に向けては、地域住民・地元NPOとの定期的な意見交換の場を設けて活動を進めるとともに、実施後にはフィードバックの場を設け、今後に繋がる発展方法を検討していきます。

さらに、次年度以降の継続展開を見据え、成果の整理・発信整備にも取り組くんでいきます。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

エコツアーWebサイトの完成により、これまで埋もれがちであった体験プログラムの情報発信が容易になりました。

企業や関心のある団体への提案がスムーズに行えるようになり、積丹地域への新たな関心層を引き付ける有効な発信媒体として機能している実感があります。

2024年度選定事業

美瑛町

地域内農業残渣の熱利用モデル化事業

本事業は、農業残渣用に開発された専用バイオマスバーナーで、町内において発生する多種多様な種類の農業残渣の混焼試験を実施し、地域全体での脱炭素・循環型熱利用システムをモデル化するものである。地域内のビニールハウス暖房など農業への熱利用による灯油代替と発生した炭(バイオ炭)の土壌還元による炭素固定により、地域の脱炭素・循環型社会を確立するための試験を実施する。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

美瑛町は、北海道のほぼ中央に位置し、十勝岳連峰の麓に広がる波のように続く丘陵地帯では小麦やジャガイモなどの農作物を生産している農業のまちです。そして、農業の営みで創り出された美しい農村景観は風景写真などで広く紹介され、毎年変わる丘の風景を楽しみに多くの観光客が訪れるようになりました。今では農業と観光がまちの基幹産業となっております。また、十勝岳火山噴火の砂防施設である「白金青い池」がApple社Macの壁紙に採用されたことで一躍有名になるなど、新たな観光資源も生まれています。これら地域の財産を、「日本で最も美しい村」連合の活動において、次の世代に伝える取組みも行っています。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

地球温暖化の影響で、暑さや水害による農業被害が多発している。このような状況が続くと予測されるなか、これまで畑作大規模農業が中心だった北海道でも、ビニールハウスなどの施設栽培が増えると考えられる。

現在の施設栽培では、加温のために化石燃料を使った暖房が主流であり、燃料単価の高騰により年々農業者への負担が大きくなっているこ。そのため、地域資源を活用したなかでの地域主体の脱炭素・循環型農業のモデルが求められている。

本事業実行後に期待される効果

本事業は、農業残渣やバイオ炭の付加価値向上という経済的な持続性を目指している。また、本事業は地域のバイオマス資源を地域内で利用する地産地消システムの構築であり、資源を地域内循環できるメリットを有する。これは、エネルギー・経済の観点からの地域自立に貢献する先行モデルとなるものである。

2024年度選定事業

中間報告

美瑛町

採択した事業の現在の進捗状況(2025年9月末時点)

農業残渣ボイラーの稼働実証は12月を予定しているが、事前に燃焼灰の実証実験については、先行して進めている状況。

事業を実施することで発生した課題や問題

もみ殻、小麦クズ、アスパラ残渣などは含水率や発熱量が異なり、単独では燃焼が不安定。混焼による「相補的燃料化」を検討しているが、実用化には調整・実証が必要。

課題や問題に対して、どのように解決したか。解決できなかった場合は、どのように対応したか

北海道大学による実証実験を実施している段階である。

2026年3月末までの約6か月、事業をどのように進めるか

農業残渣ボイラーは11月設置の12月稼働実証となる。12月の稼働実証の結果を1~2月で整理し、今回の事業の成果を取りまとめる。

住民の反応、計画の変更、事業の効果など

12月の稼働実証時に農業従事者に農業残渣ボイラーを見てもらう予定。

2024年度選定事業

えりも町

映画「北の流氷」(仮題)製作事業

浦河町、様似町、えりも町、広尾町による地域振興と観光誘致を目指した映画「北の流氷」(仮題)製作事業を行います。映画は昭和20年代からの襟裳岬で地元の昆布漁師たちが行った緑化事業がテーマです。監督は浦河町出身の田中光敏氏、脚本は小松江里子氏、音楽は久石譲氏が担当です。映画製作支援の応援団体も発足し撮影の受け入れ体制を準備します。2026年夏以降の公開を予定し、公開後には長期的な観光振興につながることはもちろん、映画を通して歴史を伝承し、緑化活動の大切さを学ぶ事業とすることを模索いたします。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

共同申請自治体

えりも町、浦河町、様似町、広尾町

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

四町が直面する課題は、進行する人口減少とそれに伴う地域活性化の必要性です。高齢化と若年層の都市部への流出により、地域経済の停滞と労働力不足が顕在化しています。観光振興は活性化の鍵ですが、アクセスの不便さ、通過型観光地化、季節依存型観光資源が大きな課題です。四町では、これまで自然を活かした観光推進が中心でしたが、地域の特性を活かした観光資源の開発や、持続可能な発展と多様な観光需要への対応が求められています。映画「北の流氷」(仮題)製作事業は、地域の魅力を発信し、観光振興と地元経済の発展につなげていきます。また、SDGsのない時代に緑の大切さを自分たちで気づき、自ら環境改善を行い、豊かな土壌を作った実録を残すことにより、子どもたちを中心に住む者が環境問題に向き合う一助となる活動も行っていきたいと考えており、緑化事業と観光を組み合わせSDGsの見本となる「環境を育てる観光」につなげることを目指します。

本事業実行後に期待される効果

四町の自然や文化が映画を通じて全国、さらには国際的に発信されることで、観光地としての知名度向上に加え、ロケ地巡りなどの観光資源として効果的に活用され、観光客誘致の促進が期待できます。四町地域のイメージや認知度が高まることにより、地域産業、特産品、文化活動が注目され、ブランド化や販路拡大の機会が生まれます。このような影響は、地域全体の活気の創出と一体感の醸成を期待できるだけでなく、中長期的な地域経済の活性化につながり、若者のUターンやIターンを促進するきっかけにもなり得ると考えます。また、子どもたちを中心とした各町町民が環境問題に目を向け、自然や緑の大切さに気付き、SDGsへの意識を持っていただき映画を通して活動することで、観光客はもちろん、世界に向け、緑の大切さを発信できる一助となる事業となると考えます。

2024年度選定事業

積丹町

環境と社会の未来を創る

積丹型エコツーリズム推進事業

積丹型エコツーリズムの展開と仕組みづくりを推進するために、任意団体「SHAKOTAN海森学校」を、法人組織化します。「環境の未来」を考える取組みについて、森川海の繋がりや歴史文化、自然と産業が生んだ「まちの宝」を、学びの場として整理しプログラム化することで、地域理解を深める機会を創出し、「社会の未来」を考えます。本事業では本格始動に向けて、環境資源の価値を普及啓発するエコツアーの実施、資料の収集・活用、活動に不可欠な人材の確保を行います。

市町村概要(町の紹介、主要産業、特徴など)

本町は、北海道の西海岸に突き出た積丹半島の先端部分に位置しています。総面積は、半島の約4分の1にあたる238.13k㎡。良好な漁場を有し、漁業とともに農業や観光業が盛んなまちです。神威岬に代表される断崖絶壁の海岸は、ニセコ積丹小樽海岸国定公園として北海道で唯一の海域公園に指定され、その澄みわたる海の色は「積丹ブルー」と称えられる美しさです。また、主峰積丹岳(1,255m)を源とする美国川、入舸川、余別川などの流域に集落が形成され、海・川・森の豊かな自然の恵みを受けた新鮮な農水産物も特徴です。

前提となっている社会課題とその背景、経緯など

本町を取り巻く環境は急速に変わりつつあり、漁業・観光業の枠組みに、持続可能な地域づくりが必要となっています。原因は、①過疎化による地域活力の衰退 ②気象変動による磯焼けの深刻化です。①での人口減少が進めば、豊かな海や森、文化的な地域資源の管理や継承が困難となってきます。更に②が進めば、年間約90 万人の観光客を支えるウニなどの地域資源が失われてしまう危機感があり深刻な課題となっています。これに対し町では、地元漁師や専門家が中心となって持続可能なウニの生育環境を作る取り組みが行われており、これらの重要性を伝えていく総合的な展開や関係人口の獲得が次の課題となっています。

本事業実行後に期待される効果

マーケティングに必要なWebページ制作で「取り組みの見える化」を実現することで、対外的に活動を共有することが可能となることに加え、エコツアーの販促で顧客の獲得・来訪者が増加すれば、まちの活性化にも貢献が期待できます。更に、本事業を遂行していく中で地域住民や町内外の関係者と共に、環境問題・活動の普及啓発の課題に自発的に取り組めるように賛同者を募っていくことで、人材の交流促進が期待できます。

| 応募 自治体 |

応募 事業数 |

寄付 件数 |

寄付 総額 |

|---|---|---|---|

| 46 市町村 |

52 事業 |

18 事業 |

11,335 万円 |

一般財団法人HAL財団

理事長

磯田 憲一

こうした恒常的な寄付制度は、これまでになかったもので、こうして市町村からの多数の応募のもと、制度を運用していけることに、深い喜びを感じております。寄付を行った市町村をお尋ねしましたが、各市町村の皆さんは、制度創設に大変なご関心を持ち、今後とも寄付金を最大限有効に活用したいとのことでした。2025年2月には興味深い取組みを行っている市町村の皆さんからプレゼンをしていただくとともに、交流の機会を設けることとしておりますので、今後とも、Hプログラムの推進のため、関係者の皆さんのご協力をお願いいたします。

公益財団法人 秋山記念生命科学財団

理事長

秋山 孝二

この「Hプログラム」の初年度として、先ずはそれぞれの地域特性を活かした幅広い活動が採択されたと思い、今後の申請の更なるレベルアップに注目していきたい。ただ、日頃、活動主体としての市民によるプロジェクトに接している私としては、自治体が申請する案件は、フィールドでの人々の活きた活動がイマイチ見えてこないことに少し物足りなさを感じます。採択されたプログラムの先に、地域で活動する方々のモチベーション向上等の成果報告を1年間終了した後に期待したいものです。

NPO法人Fit北海道会議

理事長

三島 敬子

基金交付をした地域事業が申請書通りの方向性や結果を出すのはなかなか難しいことであると感じました。

しかし、せっかくスタートラインにつけたのですからこのチャンスをぜひ活かしていただき未来に繋げる人・企業・地域を育てていってほしいと願っております。

公益財団法人 北海道文化財団

事務局長

篠原 結城子

実績報告をいただいた時期的な問題もあり、本格着手はこれからという市町村もありましたが、Hプログラムによる新しい動きを感じることができ大変うれしく思いました。支援には限りがありますが、地元の熱意と創意工夫で息の長い取組にしていただきたいと思います。

株式会社いただきますカンパニー

代表取締役

井田 芙美子

基礎研究や教育事業、機械・備品購入など、多様な目的にご活用いただき、北海道の地球環境、ウェルネスの改善に貢献する事業が実施されたことを嬉しく思っております。個人的には、通常の補助事業では申請しにくいが重要なもの、意欲ある担い手を応援するものが、長い目で見て持続的な発展、継続につながると考えています。この寄付が、若者たちが希望を持って住み続けられる地域を育てるきっかけになれば幸いです。

一般社団法人ドット道東

代表理事・プロデューサー

中西 拓郎

年度途中であるため、まだ成果が見えづらい事業もありましたが、多くの自治体が予算を有効にご活用いただいている様子がうかがえました。末席にて本事業に関与させていただき、光栄です。個人的な思いとしましては、「Hプログラム」があることで普段は掬い上げられない事業やチャレンジにスポットがあたり、北海道を魅力的にしていく人が1人でも増えていく未来を期待しています。

公益財団法人はまなす財団

事務局長

中尾 敦

地域の創意(叡智)により、多様な地域づくりが着実に進んでいるとの印象。特に若年層を積極的に巻き込んだ取組が多く見られたことは評価したい。一方で、今後の展開や持続性に関しては説得力に欠ける報告も散見された。今回の事業を通じて得られた成果や課題を関係者で分析、共有し、各プレイヤーの強みを活かした明確な役割分担の下、次年度以降の設計図を描いていかれることを期待する。

一般社団法人HAL財団

伊東 和紀

この制度を通して、地域が抱える課題が明らかになり、企業がこれに向き合う中で、地域と企業との間にこれまでにない結びつきが得られたように思います。今後も継続される制度であり、地域の課題の解決と併せて、企業の社会的責任の新たな形が根付いていくことを期待したいと思います。

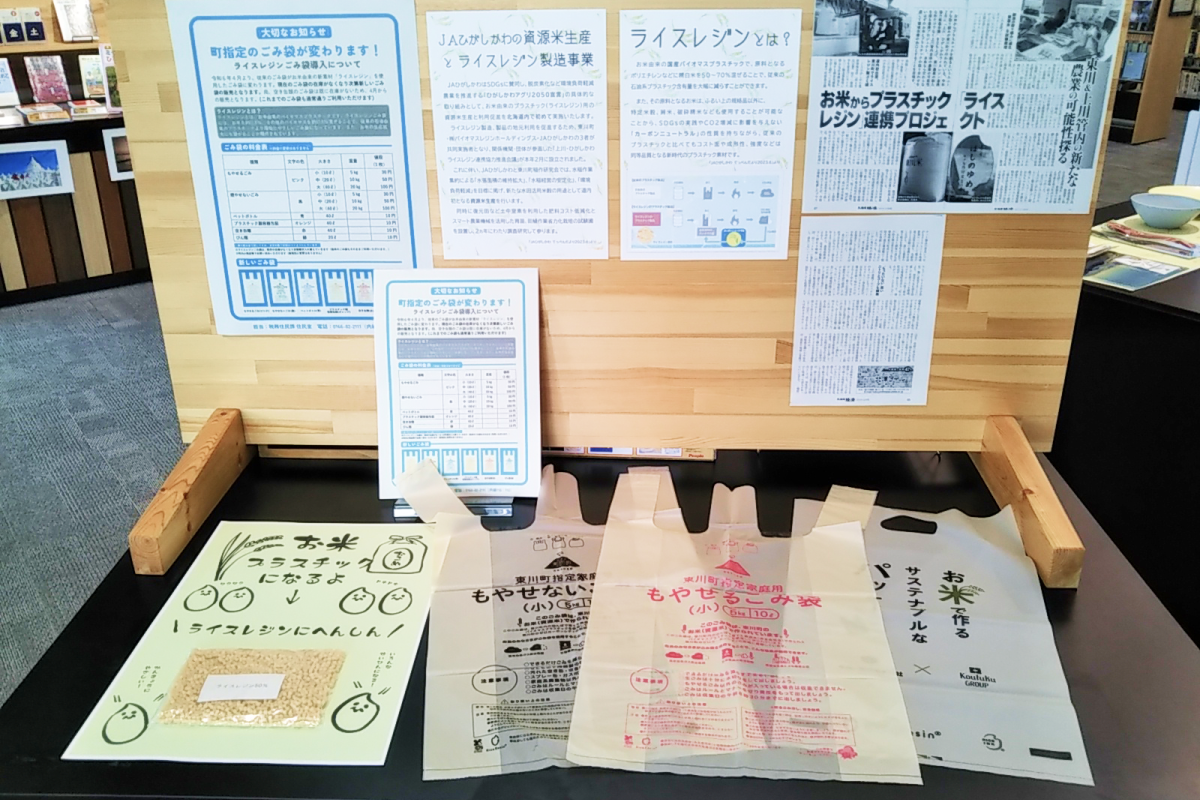

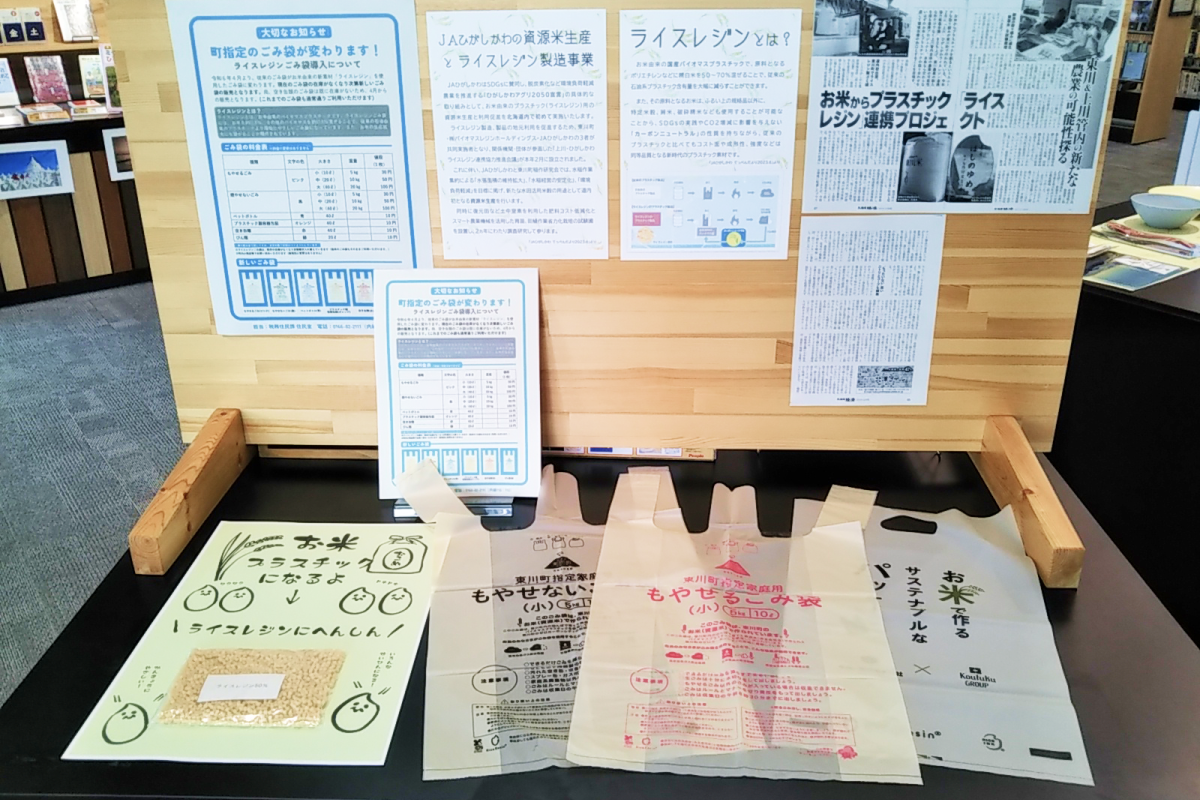

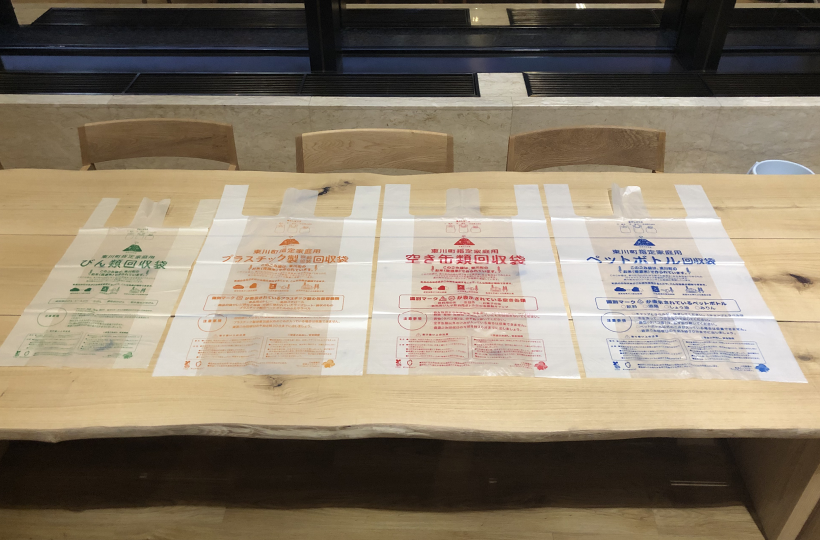

2023年度選定事業

東川町

資源米由来のごみ袋「ライスレジン」の製作

詳細をみる

2023年度選定事業

東川町

資源米由来の

ごみ袋「ライスレジン」の製作

東川町では「脱炭素化の実現」や「水稲作付面積の維持確保」と「農業所得の向上等」を目的に町内で生産された資源米(ライスレジン)を活用した新しい町指定のごみ袋を製作し導入するものです。

事業スケジュール

2025年3月末時点の事業結果

計画どおり完了しています。2025年3月末時点で一部を除きライスレジンごみ袋に切り替えができています。

事業を実施することで得た効果

環境配慮と農業振興の2つの地域貢献を果たせたことが効果として表れています。

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

環境配慮と農業振興の視点、製造原価が同程度ということもあり導入には概ね住民理解が得られています。一方で、ごみの種類は全て文字色で区分する方式に切り替えたことにより、一部、間違えやすいという意見もいただいており、今後、ごみ袋の文字色の調整が必要であると考えています。

事業を推進するために委託した企業・団体

主な寄付金の用途

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

課題

解決

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

本事業は、町の環境衛生業務ですので継続して取り組みます。

2023年度選定事業

東神楽町

食用高タンパク植物「ウォルフィア」を町の新しい特産品として展開

詳細をみる

2023年度選定事業

東神楽町

食用高タンパク植物「ウォルフィア」を

町の新しい特産品として展開

本事業は、世界最小の花が咲く、食用高タンパク植物ウォルフィア(ウキクサの一種)の試験栽培の実施、生産技術の確立が目的です。将来、「ウォルフィア」を東神楽町の新規特産品として展開し、町内全体の経済活性化、東神楽町の知名度と魅力の向上を目指します。

ウォルフィアは乾燥重量で40%の完全タンパク質を含む植物で、短期間で大量に繁殖します。必要な農地面積および水使用量は、大豆と比較して、それぞれ63分の1、230分の1です。年中、2日に1回収穫が可能で、単位面積あたりの年間タンパク質収量は大豆の18倍です。

本事業ではウォルフィアの生産により、タンパク質生産の環境負荷の低減と食料安全を守り、安定的な生産確保を目指します。さらに、最新の研究によるとウォルフィアは光合成で大量の二酸化炭素(CO2)を吸収することが示されており、ウォルフィアは大豆の5倍、二酸化炭素の吸収が可能です。

2025年3月末時点の事業結果

完了した

事業を実施することで得た効果

本事業で研究開発しているウォルフィアの特性把握

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

事業を推進するために委託した企業・団体

なし

主な寄付金の用途

全額、研究起業への補助金として支出

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

研究内容の商用化に向けたプロセス設計については今後引き続き検討が必要

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

寄付金活用は終了したものの、引き続き特産品として活用できないか検討予定

2023年度選定事業

幌加内町

幌加内高等学校とベンチャー企業によるそば殻などの未利用資源を活用し、新たな価値の製品を開発

詳細をみる

2023年度選定事業

幌加内町

幌加内高等学校とベンチャー企業による

そば殻などの未利用資源を活用し、

新たな価値の製品を開発

本事業は、幌加内そばの製粉の際に排出される、そば殻、甘皮(3番粉)などの未利用資源を活用し、地域内に価値を還元させ、且つ首都圏での販売など幌加内町認知向上を狙った新たな循環モデルを構築することを目指します。

協業先であるfabula㈱は「ゴミから感動をつくる」ことをビジョンに掲げ、新素材をつくる東京大学発ベンチャー企業です。食品廃棄物からコンクリートより強い素材をつくる独自技術を所有しており、そばの未利用資源から建材や家具など生活に纏わる製品の開発が可能です。北海道幌加内高等学校(農業科)の学生と共に、同社の技術「そばの町幌加内」を象徴とする新たなプロダクトを製造開発します。

例として、そば殻からコースターや建築タイルを製造し町内のそば屋や施設で使用していただくことを想定しており、その後町外へも流通・展開させていきます。幌加内高等学校を卒業した「幌加内町ソバ循環プロジェクト プロデューサー 石川朋佳」と提携しています。

2025年3月末時点の事業結果

3月末の時点で、下記のことが完了しました。(中間報告より追記)

本事業では「幌加内そばの製粉の際に排出される、そば殻、甘皮(3番粉)などの未利用資源を活用し、地域内に価値を還元させ、且つ首都圏での販売など幌加内町認知向上を狙った新たな循環モデルを構築すること」を目指しています。

3月末の時点ではおおむね目標は達成しました。

地域の高校生と共に「商品開発のプロセス」を起業家と学ぶことにより、実践的な内容で1年間のプロジェクトが遂行されました。今後は、「流通」の分野においてさらなる発展が期待されます。幌加内高等学校卒業生の石川と共に、より活動を認知いただくためにクラウドファンディング計画を行っております。

事業を実施することで得た効果

具体的には、地域課題を見つめるアイデアソン(全2回)の開催により、地域住民と高校生との接点が生まれました。それぞれの視点で「そば」「幌加内」を考え意見し、ひとつのゴールへ向かっていくことは、これからの地域の持続性を考えるにあたり、非常に有意義な時間となりました。また、高校教育の面においても授業に留まることのない経験をうむこととなり、定例会に参加し続けてくれたメンバーの、進学先の選定にも少なからずお役に立てました。

地域で新しいことをうみだすことは簡単ではなく、長年地域を支える住民の理解があってこそです。職業・立場が違えど、同じ目的を持ち意見し合えたことで、地域内の連携がうまれ、その後の地域外への広がりをつくるきっかけとなりました。

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

住民の中でアイディアソンに参加いただいた方が、中間報告と重なりますが「『そばはこういったもの』という当たり前のものが高校生の柔軟な発想によって、多面的に考えることができた。高校生から出たアイデアを大人が『できるよ!』と見せてあげたい」とお言葉をいただきました。加えて、高校内の別プロジェクトにも専門的なご意見をいただくなど、地域交流が続いております。

また、幌加内町で行っていることを別の町(高校)へ紹介する機会をいただくなど、外からの関心が高まっています。

事業を推進するために委託した企業・団体

主な寄付金の用途

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

プロジェクトとして関わる人や役割が多岐にわたることから、プロデューサーとしての調整に力を入れました。また、本事業で委託し製造した商品は、既存商品ではなく新しい技術を活用するものであるため、原材料の安定調達、製造における仕様の確認、実際に商品化にいたるコスト感などは課題です。地域で持続する産業にするためには、外部企業との密なやりとりが必須です。そして、地域に根付いていかなくてはいけません。

今回は、初年度の実験は終了したものの、実際に町外のお客様の元へ「販売」するには至りませんでした。幌加内高等学校では「そば」の授業は引き続き行われるため、委託先の選定と安定した出口戦略がさらに必要であると判断しました。ただ、実験で完成した「製品」があるため、まずは認知活動と今度の資金調達のために10で記載する継続展開を構想しております。

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

継続予定です。循環モデルの構築は、数年でできるものではございません。地域に産業としてそばがあり続ける限り、価値を生み出す活動を続けていきます。2025年度は、本プロジェクトでうみだされた商品のクラウドファンディング計画。また、そばを食品外に加工し、より広く認知・流通できるような商品づくりの計画を立てます。また、高校生と町の方々のコミュニティづくり、外部連携は引き続き行う予定です。

2023年度選定事業

苫小牧市

プラチナ触媒を活用した長期保存や微生物の抑制制御技術の確立などのフードロス削減

詳細をみる

2023年度選定事業

苫小牧市

プラチナ触媒を活用した長期保存や微生物の

抑制制御技術の確立などのフードロス削減

苫小牧市は、市内に北海道最大の港湾物流拠点「苫小牧港」、近隣には「新千歳空港」を持つダブルポートを最大限活かすまちづくりをめざしています。交通アクセスのよさから当市は産業の集積地となり流通・保管へのニーズが高まったため、これらを軸とした「新産業の事業展開」を都市再生コンセプトプランに取り入れました。それが「食」の新たな国際物流拠点となる道内最大級のクールロジスティクス(冷凍冷蔵庫)であり、2020年より稼働中です。

ダブルポートを最大限活用し、地球環境の保全に寄与するフードロスの削減・食の安定供給と多世代の学び・交流を実現するため、下記①-③を北海道大学と連携して実施する。

2025年3月末時点の事業結果

苫小牧工業高等専門学校・北海道大学を中心にプラチナ触媒の効果を検証する実験を行っています。第1回目のハスカップ実験が終了し、結果を整理している段階です。今後は食以外の花卉類などの分野も視野に入れ、2回目以降の実験内容を検討します。年度内には、プラチナ触媒を切り口にしたイベントを予定しています。

事業を実施するのに課題・問題になっていることや

実施するにあたり苦労した点

実験内容について学術的知識が求められることから、その効果を広く市民に周知する方法や、本事業を苫小牧駅前再生にいかに展開させていくかが課題です。

事業を実施した効果、住民などの反応

物流や花卉関連の企業が本事業に大変興味を示しており、社会実装に向け積極的な協力体制のもと、2025年度以降の継続した取り組みを希望しています。

今後の展開

プラチナ触媒を活用した実験は引き続き実施し、プラチナ触媒のさまざまな可能性や社会実装への可能性を探ります。一方で、本事業を市民や地元企業に広くプロモーションし、新たな食文化や物流、人材育成等幅広い分野に波及させ、当市が目指す駅周辺ビジョンの実現に繋げたいと考えています。

この事業を他の市町村でも実施してほしい

本事業は物流に関わることから、当市を超えて輸送先の地域でも実施することでさらによい効果を生むと考えており、今後は本市以外の地域とも連携しながら進めていきたいため、ぜひ実施してほしいです。

2023年度選定事業

真狩村

真狩高等学校による有機農業の推進と有機食品の開発・商品化

詳細をみる

2023年度選定事業

真狩村

真狩高等学校による有機農業の推進と

有機食品の開発・商品化

有機農業分野

野菜製菓分野

2025年3月末時点の事業結果

有機野菜部門

東京農業大学や雪印種苗等と連携し、講演会の実施や、ご助言等をいただくことができました。そのなかで、北海道農業の在り方や、土壌分析について学ぶことができ、その他にも実りある研究を行うことができました。

しかし、実施1年目ということもあり、栽培方法の確立や、土壌機能の向上など課題は多くあります。次年度以降も研究を継続し、更なる発展に向けて取り組んでいきます。

野菜製菓部門

日糧製パン株式会社に協力いただき、本校焼き菓子の商品化を行い、4月1日より全道、一部東北地方にて販売が行われます。また、商品開発やマーケティングについての講演も行うことで、企業がどのように商品開発に取り組んでいるのかを学びました。

地域にあるお菓子のふじいに協力いただき商品開発について講話を実施。また、本校で栽培した野菜を使用し、特定原材料に考慮した焼き菓子については、現在未完成のため、来年度も研究を継続する予定となっています。

事業を実施することで得た効果

有機野菜部門

企業との連携や、新規機材の導入によって、今年度様々なコンテストで入賞することができました。また、各種メディアにも取り上げていただき、村内外、多くの方々に活動を認知してもらうことができました。

野菜製菓部門

新規機材の導入や企業と連携をすることで、生徒の知識や技術が向上するとともに、製品の品質の向上も図ることができました。また、外部との連携が増えたことにより、生徒のモチベーションなども向上しました。

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

有機野菜分野

本校の農場にて、後志の有機農家が集まる「令和6年度有機農業ネットワーク研修会」が開催できたことや、酪農学園大学の学生21名が来校され、研修会を実施することができました。また、10月よりInstagramを開設したことによって、多くの方から好評をいただくことができました。

野菜製菓分野

寄付金にて購入した機材を使用することで、よりクオリティの高い製品を製造することができるようになり、販売会などをとおして地域の方々から好評をいただいています。

事業を推進するために委託した企業・団体

委託実績なし

主な寄付金の用途

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

有機野菜分野

土壌分析装置を導入したことで、リアルタイムで土壌の化学性は測定することができ、生徒の理解にも繋がったが、土壌の生物性を測定するには難易度が高いことから困難であると感じました。今後は、研究機関と連携し、生徒自ら測定できる方法を模索していきます。

野菜製菓分野

コンベクションオーブンの導入により、焼き時間の短縮や焼きむらの改善が見込めるようになりました。しかし、既存のレシピの焼成時間だと焼きすぎてしまうため、焼き時間や生地の粘度などの調整が必要となりました。今後はコンベクションオーブンにあったレシピに調整し、生徒の技術力向上や新商品の開発に活用していきます。

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

有機野菜分野

今後とも大学や企業との連携を継続していき、研究の更なる発展に向けて取り組んでいきます。また、生徒の知識・技術の向上を目指して、機械メーカーや農家との連携も構築して行く予定です。

野菜製菓分野

日糧製パン株式会社は今回の販売状況にもよりますが、新商品を展開できるよう、計画を立てているところです。また、お菓子のふじいについても、本校で栽培した野菜を使用し、特定原材料に考慮した焼き菓子の販売を行えるよう引き続き連携を深めていきます。

2023年度選定事業

積丹町

ウニ殻を活用した藻場造成や昆布餌料の製造など有効利用を検討

詳細をみる

2023年度選定事業

積丹町

ウニ殻を活用した藻場造成や昆布餌料の

製造など有効利用を検討

積丹町がこれまで取り組んできたウニ殻活用を起点とする資源循環モデルの実証を一歩進め、町内の事業者を主体とする事業化に向けた取組として、下記の事業を実施します。

各事業内容及び事業主体

町内で飼育する羊の飼料として、余剰となるウニ殻やコンブを活用した飼料の製造。特にコンブは羊のゲップのメタン量削減や肉質の改善が期待されており、肉質分析を実施する。

【事業主体:株式会社流山】

2025年3月末時点の事業結果

計画通り完了(別添事業概要参照)

事業を実施することで得た効果

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

行政をはじめ、民間事業者からの問い合わせが多数あります。

各地で抱えている地域課題は共通しており、今後も地域課題解決に向けて官民連携の取り組みが重要であると考えています。

事業を推進するために委託した企業・団体

主な寄付金の用途

補助金のうち、

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

本事業は、町のほか町内の経済産業団体など9機関・団体が参画する「積丹町地域活性化協議会」を事業主体とし、地域課題、取り組みの方向性等を共有化しながら、官民連携し実施してきました。

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

漁港及びその背後集落を巻き込んだ「海業」振興の一環として、民間主導型による事業実装化に向け、本事業は継続実施していきます。

2023年度選定事業

上士幌町

上士幌町における自動運転バスの社会実装

詳細をみる

2023年度選定事業

上士幌町

上士幌町における自動運転バスの社会実装

現在の運行ルートはコンパクトシティの中心地である市街地エリアが中心となっているが、より多くの住民の移動ニーズに対応するため、網の目の運行ルートになるよう全体のマッピングを2024年度は進めています。

上士幌町には市街地から約25km離れた距離に人口約90名の糠平地区があり、温泉街となっていることから観光客やビジネスパーソンも訪れます。現在は、民間の路線バスが帯広市から糠平地区まで運行しているほか、上士幌町市街地から糠平地区間の運行もしているが本区間は利用者が少ないため運行費の1/2を町が負担しています。今後、さらに利用者が減少し運行費の負担が増えることや運転手の確保が難しくなることで上士幌町市街地から糠平地区間の路線が維持できなくなる懸念があるため、代替手段として自動運転技術の導入やデマンド化を検討しており、住民と観光客の両者の移動手段の確保を目指します。

2025年度以降、糠平地区への中長距離移動に適した50〜60km/hで自動走行可能な車両の購入及び運行計画を具体化していきます。

2025年3月末時点の事業結果

計画通り実施

事業を実施することで得た効果

事業実施により、自動運転技術の社会実装に一歩近づいた。

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

自動運転バス定期運行に対し利用者からは、自動運転が怖い等の意見は出てきていない。

利用しない方は、生活のリズムに合わないという理由のため、利便性向上と認知度拡大の取り組みを引き続き行っていく。

事業を推進するために委託した企業・団体

主な寄付金の用途

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

利用実績がコミュニティバスと比べて低いことから、原因や町民がどのように感じているかを調査するため、全戸アンケートを実施。

前述のとおり自動運転バスのルート・ダイヤが町民生活とマッチしていない部分があることが判明しているため、ルート及びダイヤの見直しを図る。

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

自動運転技術の社会実装に向けて、定期運行を継続予定

2023年度選定事業

滝上町

木質バイオマスの電気と熱を利用した陸上養殖とエゾシカ加工施設運営

詳細をみる

2023年度選定事業

滝上町

木質バイオマスの電気と熱を利用した

陸上養殖とエゾシカ加工施設運営

閉校校舎の省エネ改修によるリノベーションを図り、建物の荒廃を防ぐとともに、木質バイオマスを資源とするCHP熱電併給施設と太陽光発電を組み合わせ再生可能エネルギーの活用を中心に据えました。再生可能エネルギーを活用した発電と熱源を用いたサクラマスの陸上養殖とエゾシカの加工施設として校舎をリノベーションし、新たな産業を育て、雇用機会を創出します。

新たな産業として陸上養殖とエゾシカを活用した新産業の創造に向けた検討を図ります。まず、町内の渚滑川流域に生息するヤマメを降海型のサクラマスとしての大型化を目指す陸上養殖を行い、ブランド化による特産品としての高付加価値化、渚滑川を活用した水資源の活用など、地域の持続可能な産業を目指します。また、エゾシカは農作物や森林に被害を与え、駆除対象となり年間約1,400頭が駆除されているが、駆除した個体のほとんどを廃棄しています。このため、SDGsの観点からエゾシカ肉を食用やペット向け商品の開発を進め、地域の持続可能な産業としての発展を目指します。

2024年度は、これらの施設整備、再生可能エネルギーの導入、新たな産業おこしのための実現可能な事業化を目指すための基本構想、市場調査、基本計画を策定する年度とします。

2024年度 基本構想、計画、市場調査

※CHP電熱供給施設及び太陽光システムは環境省地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用します。

2025年3月末時点の事業結果

2024年度事業計画は実施完了した

事業を実施することで得た効果

エゾシカ加工業務の事業化の可能性について

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

概ね良好である。

事業を推進するために委託した企業・団体

主な寄付金の用途

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

新産業の創出について、地域の資源があるものの製造施設等を整備するためには多額の経費が必要となる。事業化に向けた事業計画の策定は、専門的知識やマーケティング能力が必要である。

道内自治体において同様に新産業の創出支援に取り組んだ実績のあるコンサルタントに業務委託することで取り組みを速やかに進めることができた。

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

令和6〜7年度を事業計画の期間と定めており、令和7年度は2年目事業として引き続きエゾシカ加工施設の整備に向け、調査事業の継続と設備投資や創業支援等の国・道等の補助メニューの調査を引き続き継続し、事業化に向けて取り組みを進めたい。

2023年度選定事業

浦幌町

うらほろキッズマラソンを核とした地域住民の健康づくり

詳細をみる

2023年度選定事業

浦幌町

うらほろキッズマラソンを核とした地域住民の健康づくり

うらほろマラソン「キッズチャレンジ」を発展させて、子どもたちと地域の「ウェルネス」に貢献します。参加する子どものサポートの質を向上しつつ、参加人数・参加地域の拡大を図ります。

2025年3月末時点の事業結果

計画どおり完了しました。(完了日:令和6年7月31日)

事業を実施することで得た効果

今回の事業では、キッズチャレンジを行う子どもに伴走する保護者・地域の方々も楽しめるよう歩行アプリを導入し、その効果の検証を行いました。その結果、30、40代の方に多く使用され、当初の想定どおり子どもと一緒に取り組んでいただくことができました。

住民や関係者の反応と、その反応について感じたこと

アプリを活用することによって日常の歩行を意識する方が多くなったという声をいただき、日頃のまちづくりの観点でも「健康づくり」に貢献できる可能性が見いだせました。

事業を推進するために委託した企業・団体

主な寄付金の用途

事業を実施することで困難に感じたこと、また工夫して乗り越えたこと

大会の当日運営にあたり、想定していた人員を集めきれなかったことに困難を感じたものの、ボランティア協力を幅広く募るためにマラソン事業の広報発信を強めたことに、一定程度の効果があったと思います。

今後もこの事業を継続するか、その場合はどう進めていくか

今後も継続して進めていく予定であり、実行委員会組織を立ち上げて、町からの補助を受けて実施していく予定です。

2023年度選定事業

更別村

高齢者などの訪問見守りや福祉介護などへの橋渡し事業(コミュニティナース事業)

詳細をみる

2023年度選定事業

更別村

高齢者などの訪問見守りや

福祉介護などへの橋渡し事業(コミュニティナース事業)

本村が掲げるスーパービレッジ構想を進めている中で、希薄になった人と人のつながりを紡ぎ直すために「デジタルを駆使したサービス」と「マンパワーによるサービス」のハイブリッド型で推進している。そのマンパワーによるサービスとして株式会社CNCが提供している「コミュニティナーシング(※1)」を活用する。本村においてコミュニティナース(以下:コミナス)は、2023年度より実施している1人暮らし高齢者と高齢者夫婦世帯の訪問見守りにより医療や介護・福祉などにつなぐといった役割のほか、地域住民にコミュニティナーシングの理解を深めていただき、「村民コミナス」を増やすことで、住民の生きがいをみんなで作り上げ実現させる事業などを実施している。

また、住民との接点を記録し各個人の情報を集約させた「コミナスカルテ」を作成し、コミナスとのふれあいの経過だけではなく、その方の人生の歩みやバックグラウンド、嗜好性や特技なども記載することとしており、その一部について保健師や医師・看護師の連携を目指している。本村の診療所では家庭医療(総合診療)を実践し、病気とともにその人の状況を診察する診療であることからその親和性が高く、本村の医療にとってもなくてはならない事業のひとつにしていきたい。

(*1)コミュニティナーシング:住民の生活の動線に入り込み、元気なうちから身近な存在になることで、心と身体の健康と安心を実現するための方法であり、例えば地域での役割をともに探し出し、その役割を与えることで他社との関係性を築き、地域における生きがいを創出することにつなげるものである。

2025年3月末時点の事業結果

村から㈱CNCへ助成事業として実施した「更別村スーパービレッジ構想におけるコミュニティナースとともに作る地方創生」については計画通り完了している。事業KPIとして設定した項目も確認しており、一部未達もあるものの概ね達成している。

事業を実施することで得た効果

申請書中「④本事業実行後に期待される効果」に①住民のWell-beingの向上②健康寿命延伸による複数年先における医療費等の削減③ひきこもりの方の外出機会の創出や地域の輪に入り切れていない人たちへの入り口の創出④コミュニティナーシングを理解した住民が増えることによる、おせっかいの好連鎖、として記載したが、それぞれに関連し実例を挙げて効果を以下に記載する。

社会における役割を得ることでの生きがい創出

コミュニティナースの支援により令和5度から発足した麻雀クラブが令和6年度に麻雀大会を開催した。これにより、クラブの実行委員は、大会を行うという目的が明確化され、コミュニティナースの支援は最小限にとどめ、実行委員が中心となり大会運営を行うことになった。委員それぞれがお互いの力を出し合い、昔繋がりがあったが今は繋がりが少なくなった方や今まで関わりがない方も参加し、大会を盛り上げた。